fort | nid | motif

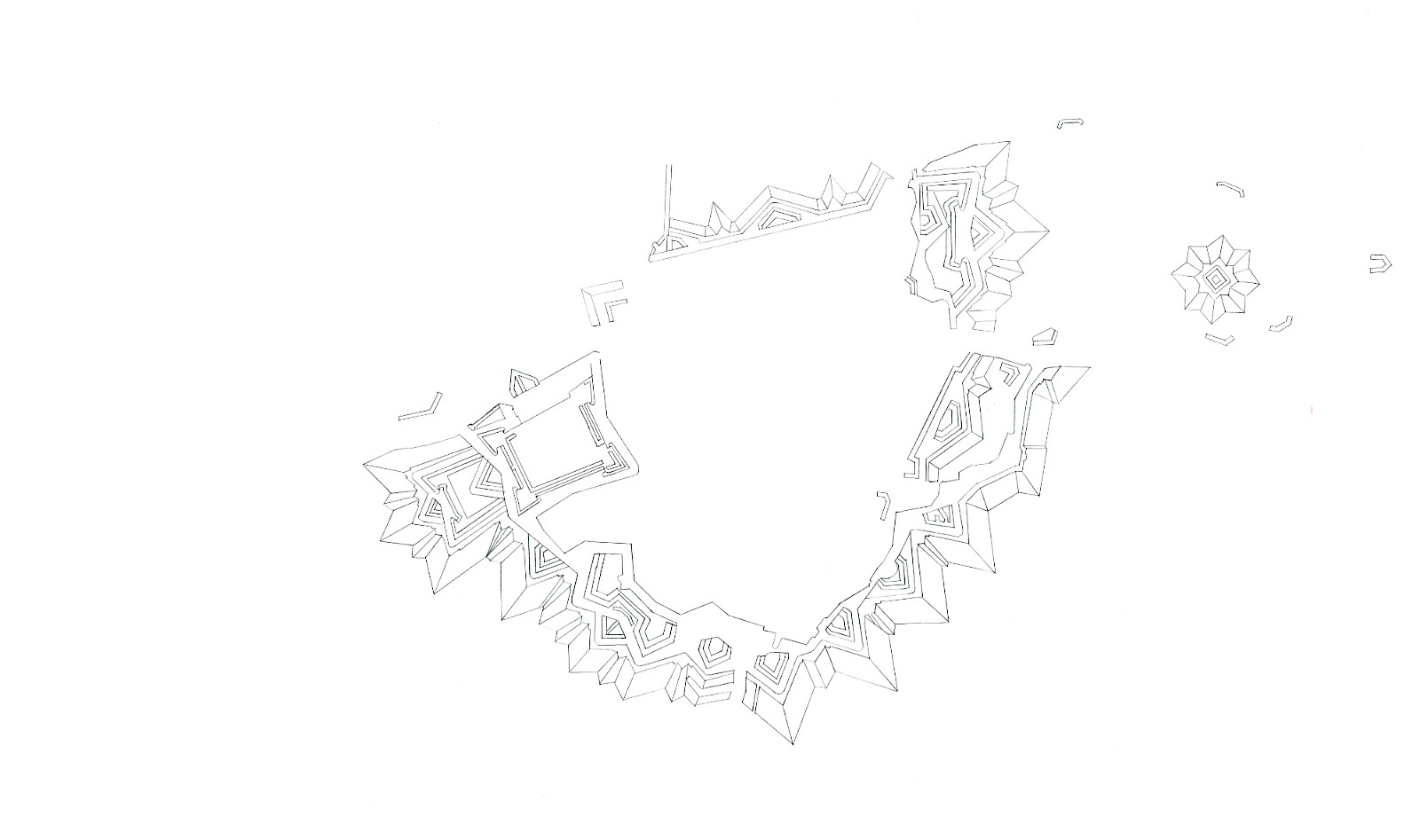

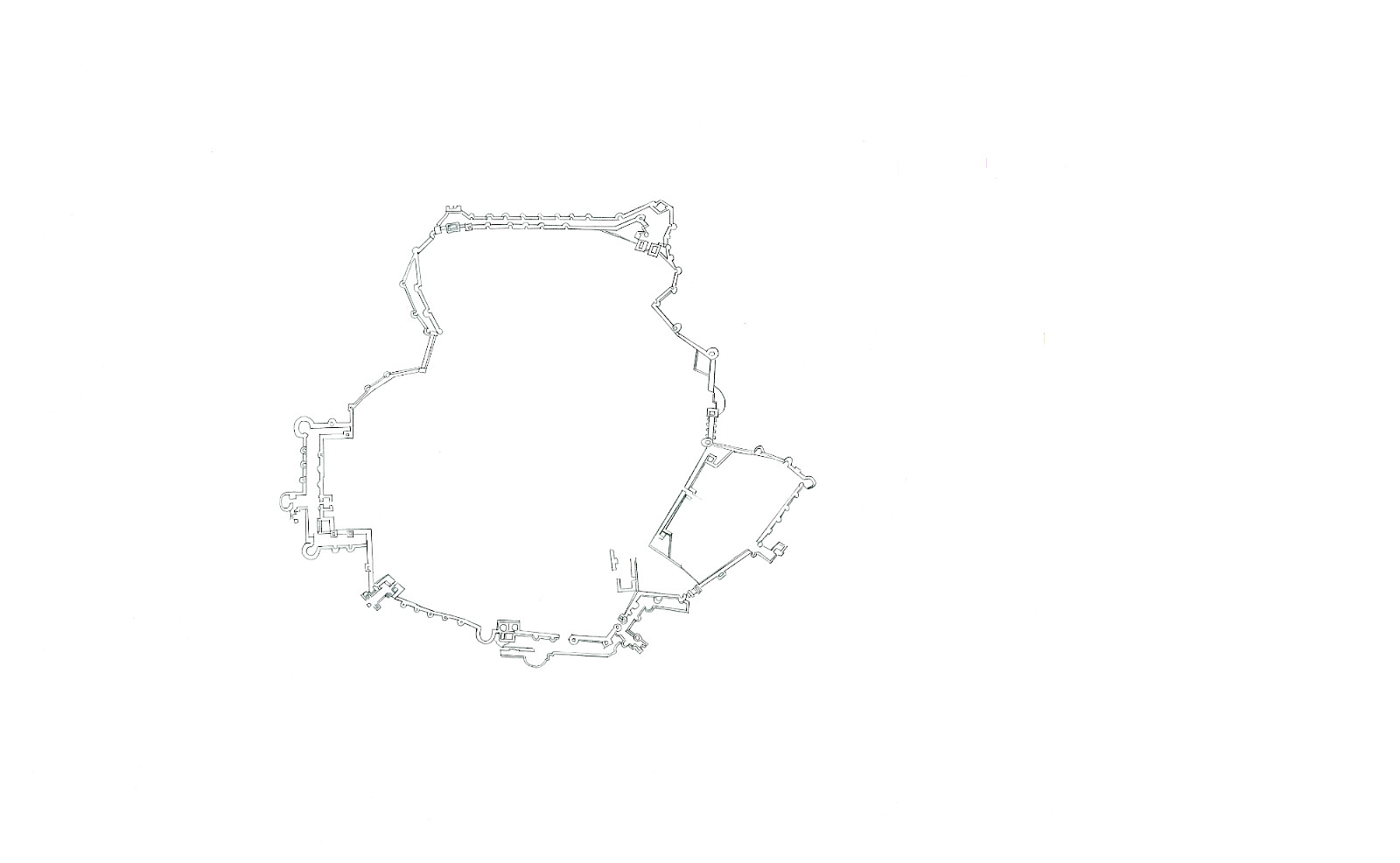

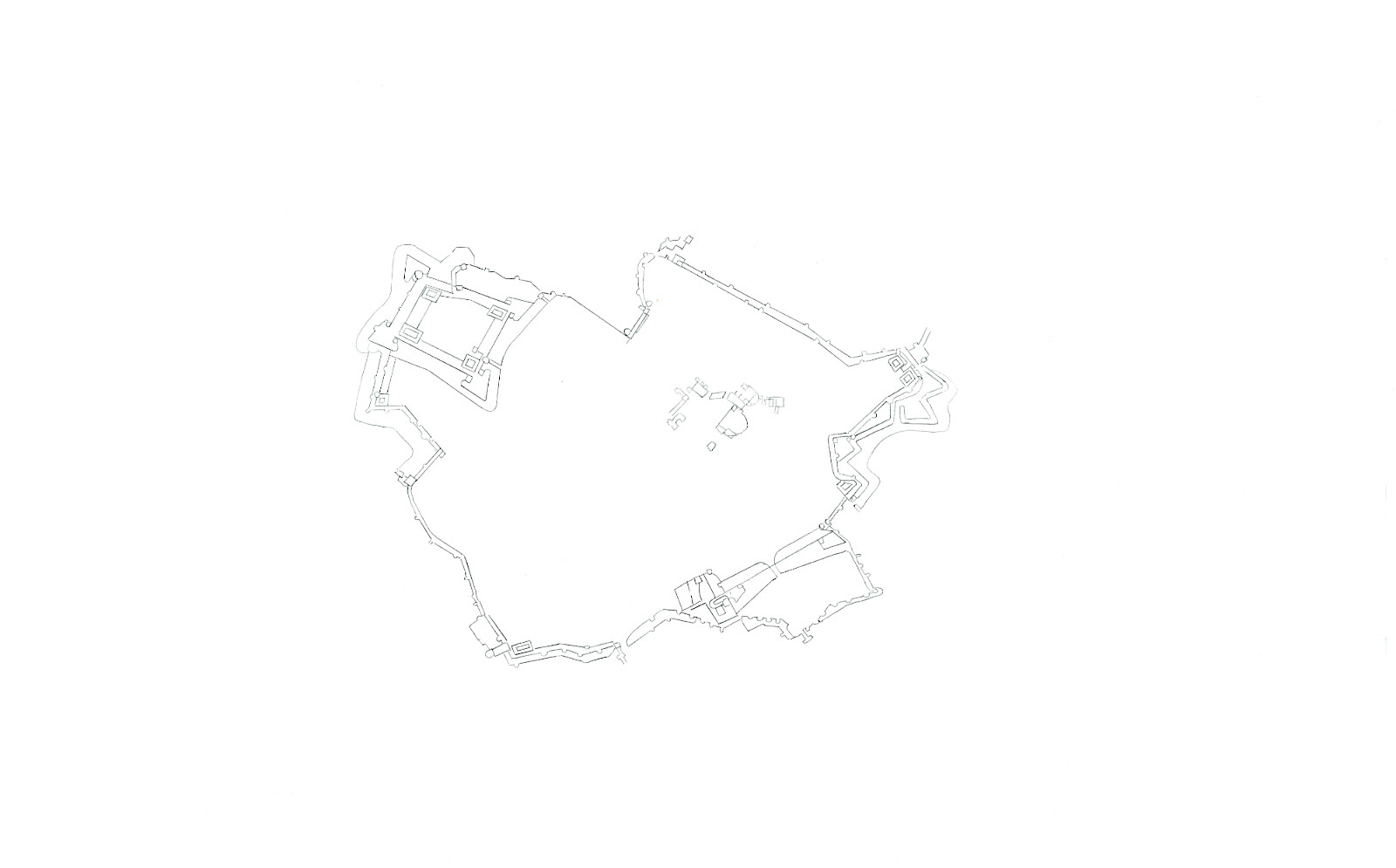

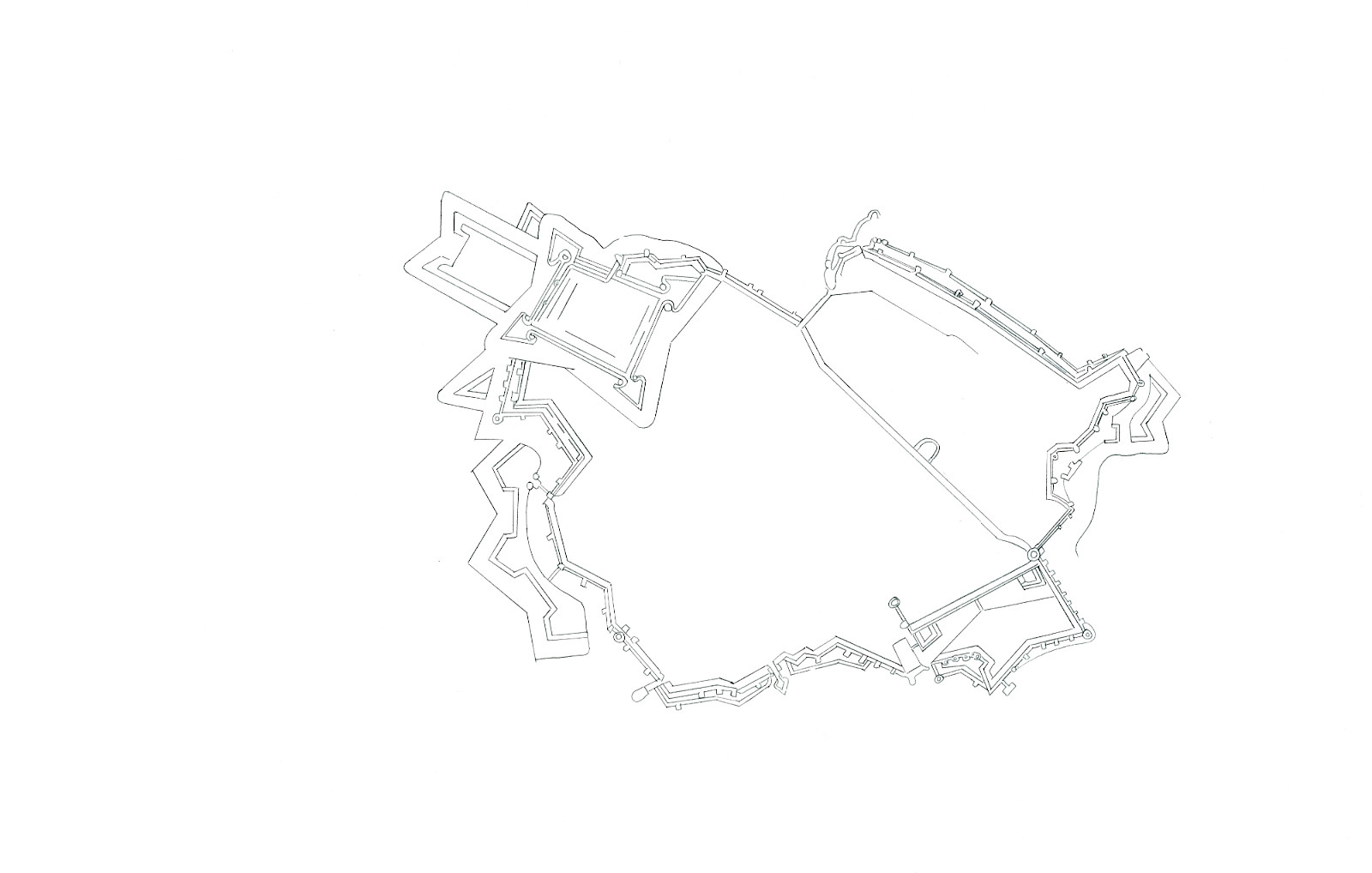

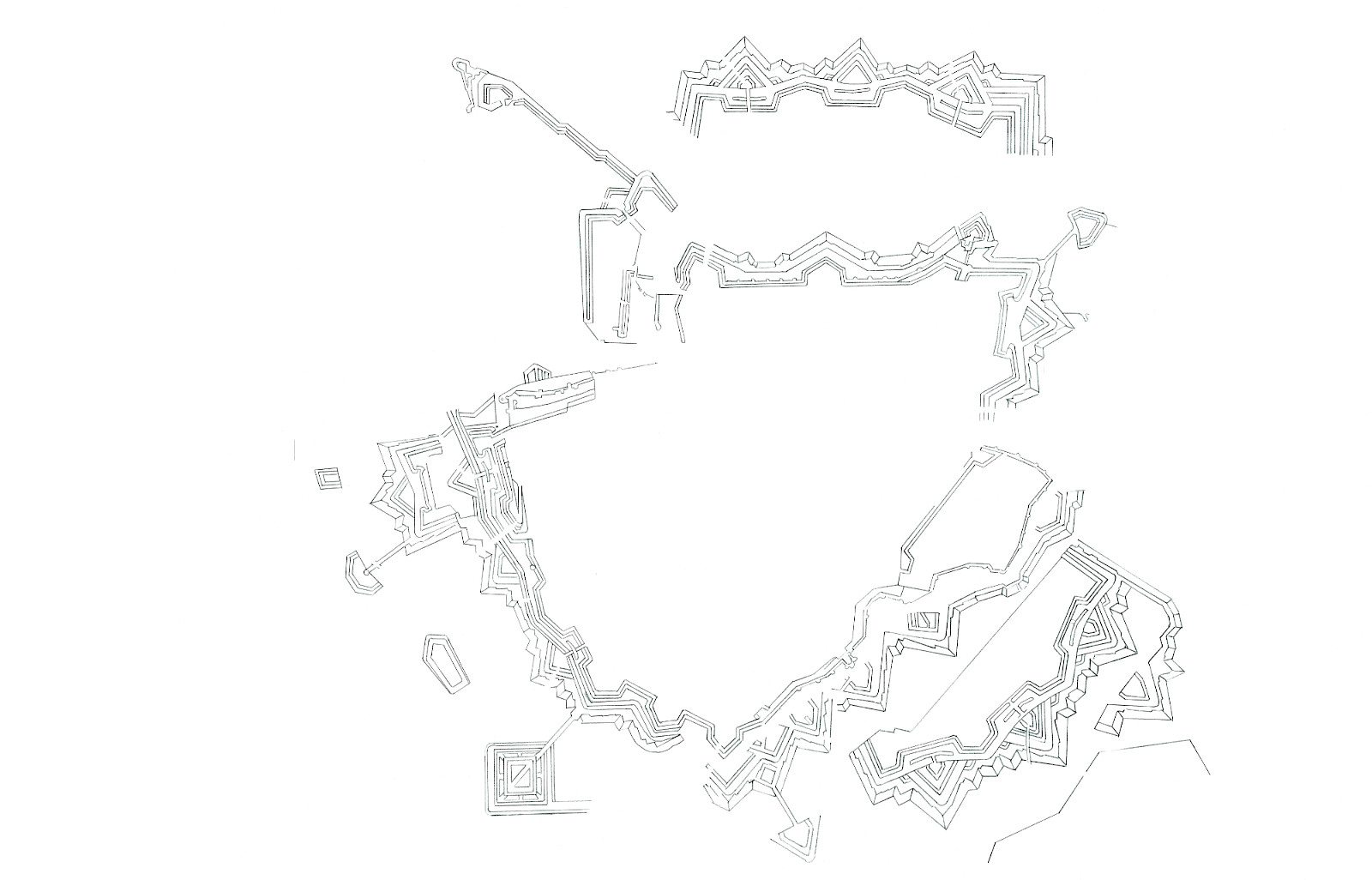

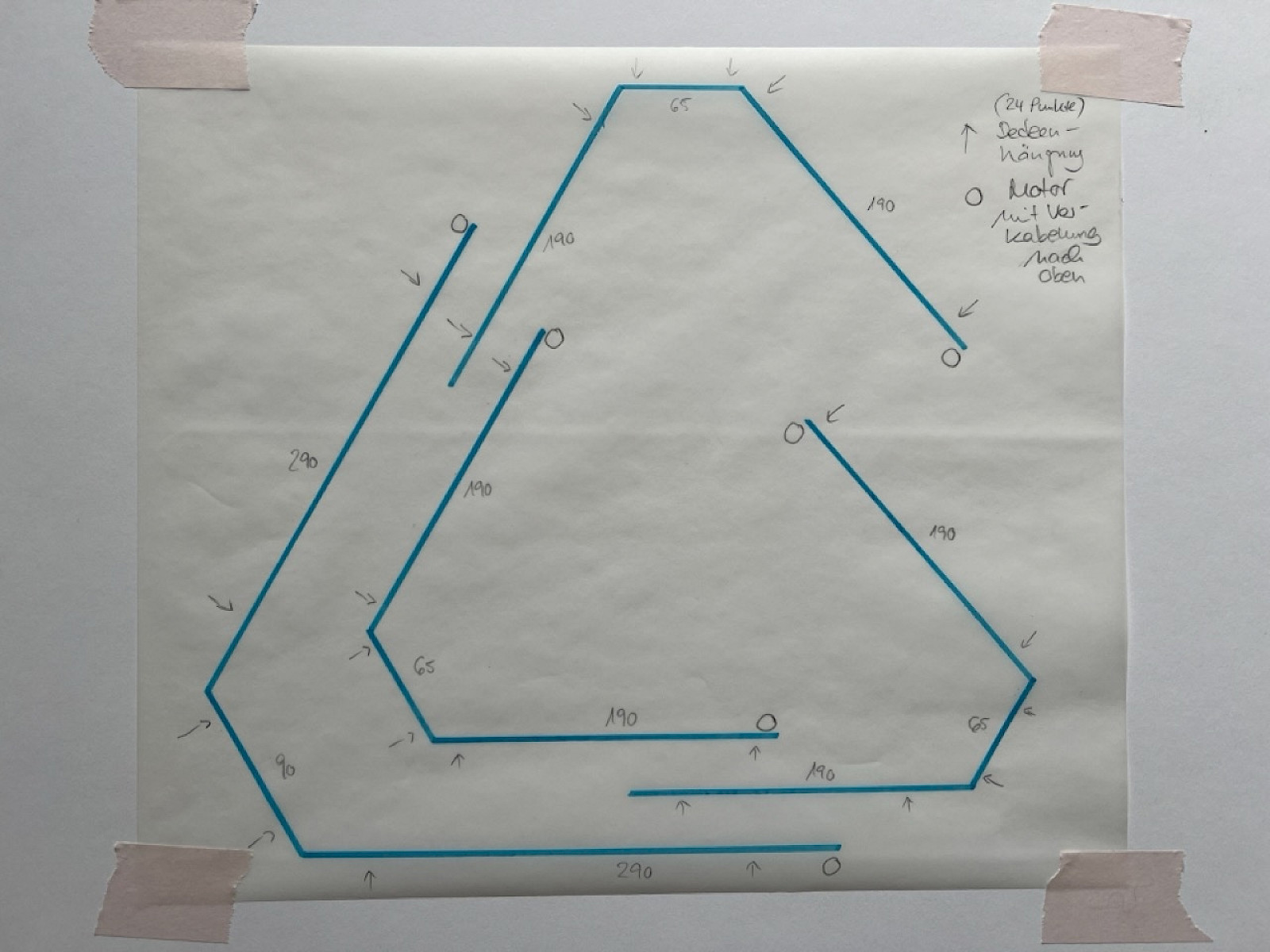

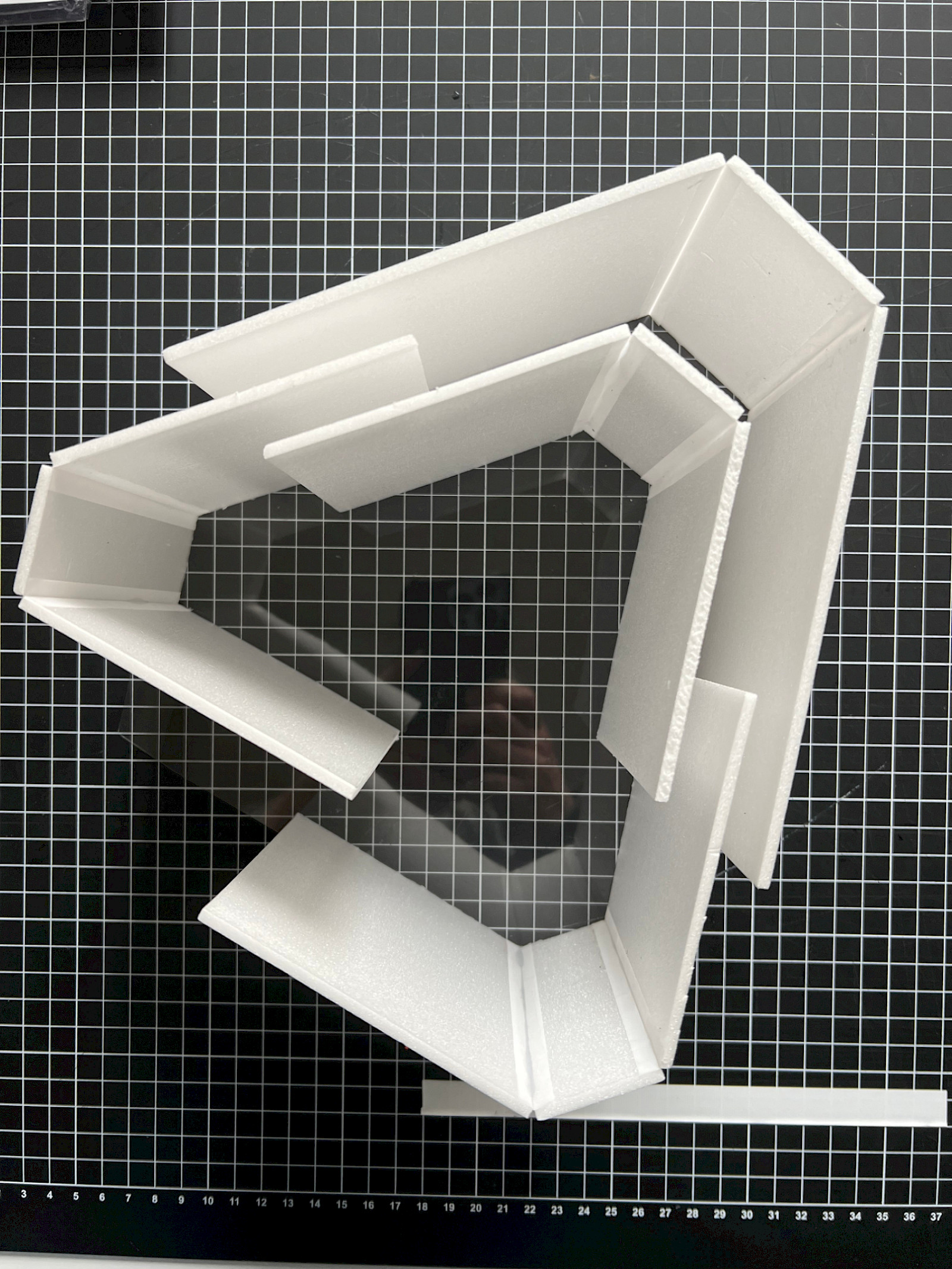

6-Kanal-Soundinstallation. Vierteiliges Raum-Objekt aus mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogenen Holzrahmen (Höhe 2,45 m) mit Grundriss entwickelt aus Zeichnungen der Befestigungsanlagen der Stadt Metz und Formen des ESAL-Gebäudes, hängend (Drahtseile, Haken). 6 Unwuchtmotoren, 6 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 6 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner, Kabel. 8 Zeichnungen der Befestigungsanlagen der Stadt Metz und Umgebung aus historischen Stadtplänen (Transparentpapier, Bleistift).

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Zeichnungen, Modell

Ausstellung zum

Kunstpreis Robert Schuman 2025

prix d'art Robert Schuman 2025

Galerie der ESAL, Metz

13. November 2025 - 11. Januar 2026

Die Arbeit fort | nid | motif basiert auf der Verortung des Ausstellungsraums, der Galerie der École Supérieure d’Art de Lorraine in Metz, nicht nur im aktuellen städtischen Kontext, sondern insbesondere im historischen. Aufgrund seiner Lage war Metz über Jahrhunderte von besonderer militärischer Bedeutung und noch immer gibt es dort zahlreiche militärische Einrichtungen. Metz ist auch ein besonderer Ort der ehemals von Krieg und Besetzung gezeichneten deutsch-französischen Geschichte. Das heutige Hochschulgebäude steht in einem historisch aufgeladenen Umfeld aus Esplanade, Arsenal und ehemaligen Kasernen.

Die Galerie der ESAL liegt an der Rue de la Citadelle auf dem Gelände der ehemaligen Zitadelle von Metz, die im 16. Jahrhundert als Verstärkung der mittelalterlichen Stadtmauern errichtet, im 17. und 18. Jahrhundert weiter ausgebaut und Teil umfassender Befestigungsanlagen der Stadt Metz wurde, deren Ausformung ab dem 17. Jahrhundert auf die gestalterischen Prinzipien des Festungsbaumeisters Vauban zurückgeht. Anhand von historischen Karten und Stadtplänen lässt sich die Entwicklung der Zitadelle und der Festungsanlagen bis hin zum Festungsring um die Stadt nachvollziehen.

Für die Ausstellung zum Kunstpreis Robert Schuman 2025 entschied ich mich, mit meiner Recherche als Basis, aus der Formensprache der historischen Festungsanlagen von Metz sowie im Umfeld der ESAL-Galerie immer wieder auftauchenden Formen einen einfachen, begehbaren Raum in der Galerie zu entwickeln und dabei mit den mir vertrauten Materialien Holz, Papier und Motoren zu arbeiten. Weiterer Bestandteil meiner Arbeit sind Zeichnungen, in denen ich die Befestigungsanlagen aus den historischen Stadtplänen der Stadt Metz „entnommen“ habe.

Mich interessiert, welche „Einschreibungen“ Orte über Jahrhunderte tragen: Schutz- und Verteidigungsarchitekturen als Ausdruck von Macht, Sicherheit und Bedrohung – und wie wir diese heute lesen. Sind ihre Formen rein funktional oder auch ästhetisch motiviert? Welche Muster kehren wieder? Was empfinden wir, ganz aktuell, in Bezug auf Sicherheit, Schutz und Verletzlichkeit?

Meine Arbeit versteht sich als fragile Struktur: Von außen ist ihre Konstruktion offen sichtbar, innen bildet Papier eine dünne, geschlossene Haut. Der Raum umschließt den Körper, bleibt aber durch Ritzen, die labyrinthisch ineinander geschobenen Elemente, die den Raum bilden, und die schwebende Aufhängung offen und instabil. Motoren versetzen die „Wände“ in Bewegung, erzeugen Geräusche, die durch das bewegte Papier entstehen und die zwischen beruhigend und irritierend, spielerisch und bedrohlich wahrgenommen werden können.

Zentral ist für mich die Raumerfahrung: die Möglichkeit, mit dem ganzen Körper wahrzunehmen und in eine offene, individuelle Beziehung zur Arbeit zu treten.

fort | nid | motif

6-Kanal-Soundinstallation. Vierteiliges Raum-Objekt aus mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogenen Holzrahmen (Höhe 2,45 m) mit Grundriss entwickelt aus Zeichnungen der Befestigungsanlagen der Stadt Metz und Formen des ESAL-Gebäudes, hängend (Drahtseile, Haken). 6 Unwuchtmotoren, 6 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 6 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner, Kabel. 8 Zeichnungen der Befestigungsanlagen der Stadt Metz und Umgebung aus historischen Stadtplänen (Transparentpapier, Bleistift).

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Zeichnungen, Modell

Ausstellung zum

Kunstpreis Robert Schuman 2025

prix d'art Robert Schuman 2025

Galerie der ESAL, Metz

13. November 2025 - 11. Januar 2026

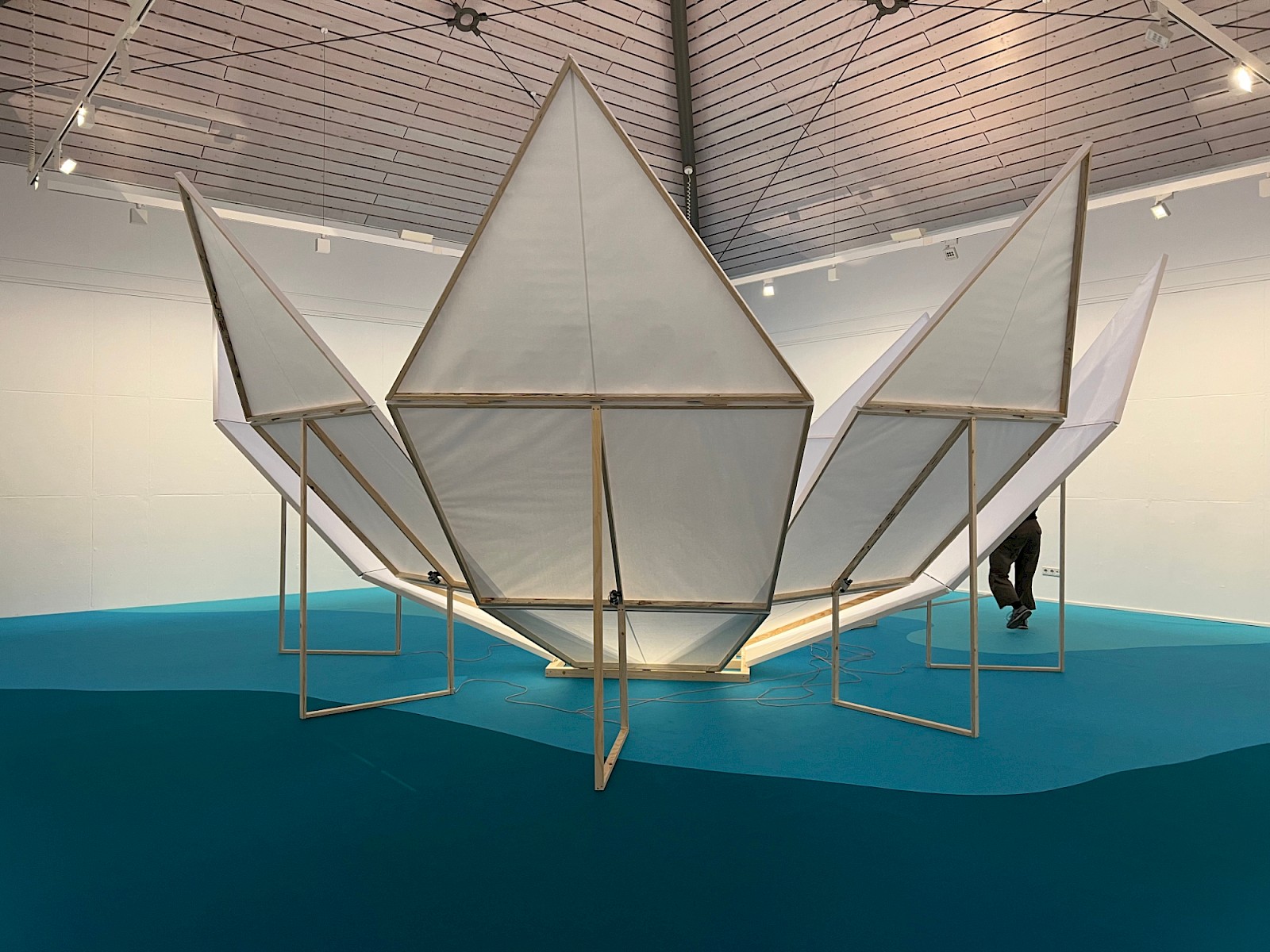

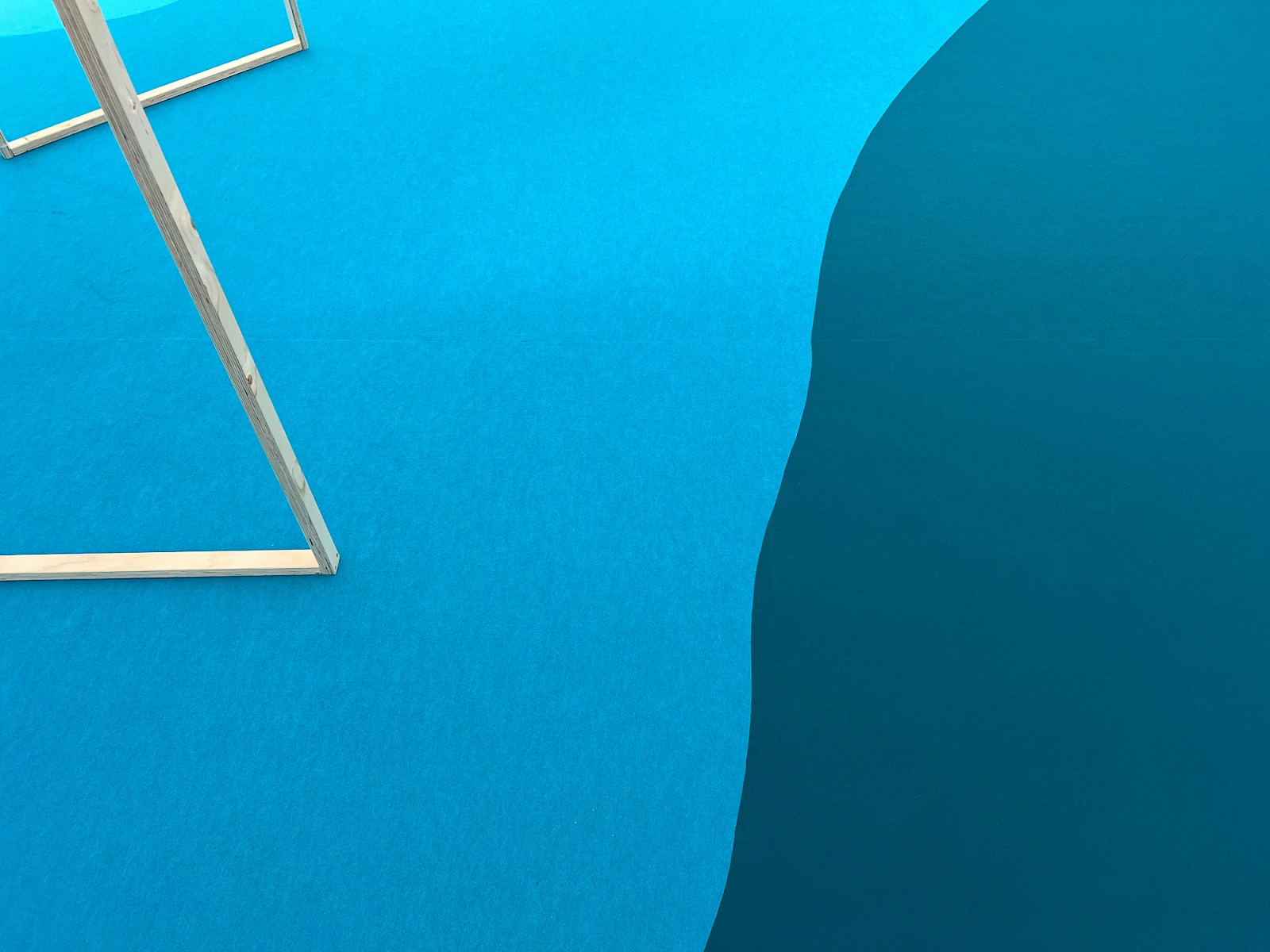

aus der fläche | trembling

8-Kanal-Soundinstallation. Objekt (ca. 6,50 m x 6,50 m x 3 m) aus mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogenen Holzrahmen, 8 Unwuchtmotoren, 8 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 8 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner, Kabel. Teppichintarsie (ca. 10,75 m x 10,75 m) aus Flachfilz (Atoll Blue, Pantone 3155C, Hawaiian Ocean, Pantone 632C, Turquoise, Pantone 2226C), Klebeband.

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Wellenlängen,

Museum St. Wendel Mia Münster Haus,

21. Februar - 6. April 2025

aus der fläche | trembling

8-Kanal-Soundinstallation. Objekt (ca. 6,50 m x 6,50 m x 3 m) aus mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogenen Holzrahmen, 8 Unwuchtmotoren, 8 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 8 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner, Kabel. Teppichintarsie (ca. 10,75 m x 10,75 m) aus Flachfilz (Atoll Blue, Pantone 3155C, Hawaiian Ocean, Pantone 632C, Turquoise, Pantone 2226C), Klebeband.

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Wellenlängen,

Museum St. Wendel Mia Münster Haus,

21. Februar - 6. April 2025

passage

6 mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogene Holzrahmen (je ca. 245 x 95 cm x 4 cm), 6 Unwuchtmotoren, 6 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 6 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner

Ausstellungs- und Detailansichten,

Bei Rot, USUS Garelly-Haus,

Saarbrücken,

28. & 29. September 2024

Raumangepasste Neu-Formation von sechs Papierobjekten im "Schwarzen Raum", einem Durchgangsraum im Saarbrücker Garelly-Haus, den man durchquert, um vom Eingang in den weiteren Ausstellungsbereich zu kommen. Die Papierobjekte beeinflussen den Weg durch den Raum.

Gruppenausstellung anlässlich der Tage der Bildenden Kunst Saarbrücken, initiiert und kuratiert von Julia Rabusai, mit Zsuzsanna Barabás, Natalie Brück, Roman Conrad, Hyun Ju Do, Mirjam Elburn, Adana Landwehr, Sarah Noack, Julia Rabusai, Christian Richert, Jakob Rullhusen, rute_89, Lisa Marie Schmitt, Nina Schopka, Christiane Wien.

passage

6 mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogene Holzrahmen (je ca. 245 x 95 cm x 4 cm), 6 Unwuchtmotoren, 6 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 6 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner

Ausstellungs- und Detailansichten,

Bei Rot, USUS Garelly-Haus,

Saarbrücken,

28. & 29. September 2024

unbalance

6 mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogene Holzrahmen (je ca. 245 x 95 cm x 4 cm), 6 Unwuchtmotoren, 6 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 6 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner

Ausstellungsansicht,

Kunstverein Trier Junge Kunst,

16. März - 21. April 2024

Die Galerieräume des Kunstvereins Trier Junge Kunst am Ende der Trierer Karl-Marx-Straße nahe der Römerbrücke befinden sich in einem alten Stadthaus und haben einen Grundriss, in dem es ursprünglich keine Symmetrie und Rechtwinkligkeit gibt.

Die Häuser an der Karl-Marx-Straße befinden sich auf dem Gebiet des ehemals römischen Trier. Ein Stadtplan der römischen Bebauung im 4. Jahrhundert n. Chr. weist ein nahezu rechtwinklinges Raster von Straßen und Gebäuden auf, das heute jenseits der freigelegten römischen Ruinen nicht mehr wahrnehmbar ist.

Für die Ausstellungsräume des Kunstvereins entwickelte ich eine Rauminstallation, in der ich sechs große mit Papier bezogene Holzrahmen als architektonische Objekte im Raum platzierte. Jeweils zwei Objekte standen in einem rechten Winkel zueinander, alle sechs Objekte bildeten ein aufeinander bezogenes rechtwinkliges Raster.

Die Objekte sind mit Unwuchtmotoren versehen, die Rahmen und Papier immer wieder vibrieren lassen. Dabei entstehen rauschende und flirrende Klänge unterschiedlicher Lautstärke, abhängig davon, wie schnell sich die Motoren drehen.

Der Titel „unbalance“ bezieht sich formal ebenso auf den ungewöhnlichen Grundriss des Ausstellungsraums wie auf die Auswirkungen der „unbalance motors“.

unbalance

6 mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogene Holzrahmen (je ca. 245 x 95 cm x 4 cm), 6 Unwuchtmotoren, 6 Lichtorgelplatinen zur Motorsteuerung via Sound, 6 Verstärkerplatinen, modulierte Sinustöne 1000 hz, Soundkarte, Rechner

Ausstellungsansicht,

Kunstverein Trier Junge Kunst,

16. März - 21. April 2024

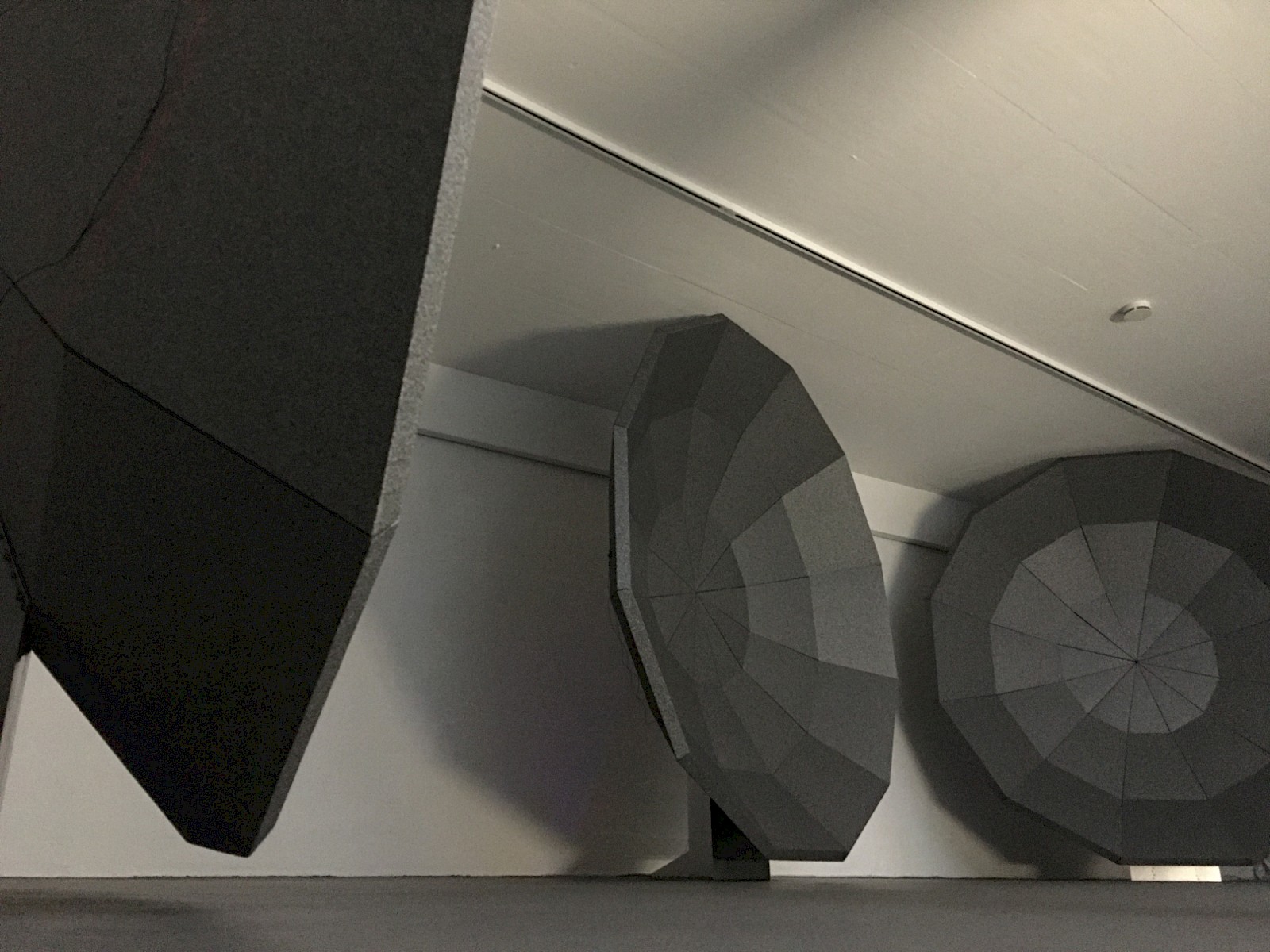

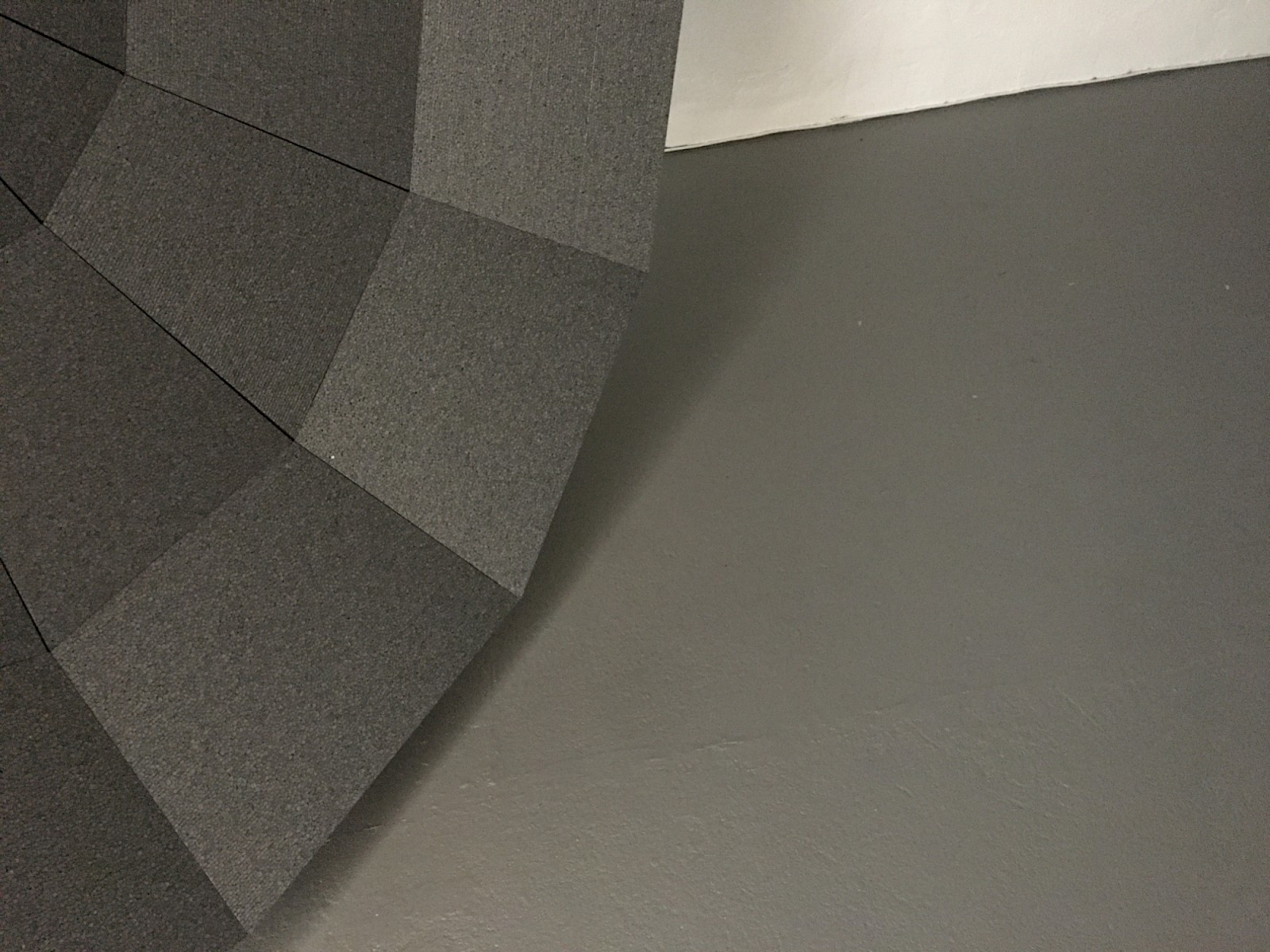

stream [5 reflectors]

5-Kanal-Sound-Installation mit 5 Halfpipe-Reflektoren (Fläche je ca. 100 x 200 cm) aus unarmiertem Beton, Unterbauten aus Edelstahl, 5 Ultraschall-Richtlautsprecher, Rauschen

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

SaarART 2023 - Au rendez-vous des amis,

Stadtgalerie Saarbrücken,

17. Juni - 17. September 2023

Christiane Wien (* 1969 in Baden-Baden) experimentiert mit Objekten und Sound. Sie erforscht Raum mit Bildhauerei und Klang. Aus spezifischen Elementen, wie Atmosphäre des Ortes, historischen Begebenheiten und Materialeigenschaften entwickelt sie ihre Installationen.

Immer wieder greift Christiane Wien in ihren Arbeiten auf das Material Beton zurück. Bislang entstanden vor allem Flächen im Raum, die in Schwingung versetzt wurden. Jetzt arbeitet sie mit Halfpipe-förmigen Objekten aus dünnem, unarmiertem Beton mit Edelstahl-Unterbau als Reflektoren.

Die Künstlerin untersucht mit ihren Reflektor-Objekten den Raum auf klangliche Weise. Aus ihrer Sicht haben architektonische Räume eine eigene Identität, die sich aus Materialitäten, im weiteren Sinne aus Geografie, Zeit, politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Kontexten und Nutzungen bildet. Was zu hören ist, ergibt sich aus der Konstellation der Objekte im Raum, aus der An- oder Abwesenheit von Umgebungsgeräuschen und von der Künstlerin gesetzten Klängen. Ebenso aus der Verortung und Bewegung der Besucher*innen zwischen den Objekten. Die Klänge interagieren mit allem Vorhandenen.

In ihren Recherchen beschäftigt sich die Künstlerin seit einiger Zeit mit großformatigen Reflektoren in Form von historischen Sound Mirrors und aktuellen Parabolspiegeln. Radioteleskope und Satellitenanlagen interessieren sie als Orte unsichtbaren Datentransfers und deren sichtbarer Äußerung als skulpturale Objekte in der Landschaft. Wissenschaftliche, militärische, nachrichtendienstliche und privatwirtschaftliche Einrichtungen dienen der Datensammlung und Datenübermittlung. Ihnen gemein ist, dass sie Informationen mit großer Exaktheit durch Abschirmung, Fokussierung und Konzentration gewinnen.

Die künstlerische Tätigkeit von Christiane Wien befragt unser Bewusstsein für einzelne Bestandteile eines Ganzen.

Text von Katharina Ritter (M.A.), Leiterin Stadtgalerie Saarbrücken, und Christiane Wien

Über kleine Ultraschall-Lautsprecher, die leicht schräg auf die Reflektoren ausgerichtet sind, wird sehr konzentriert immer wieder Weißes Rauschen in den Raum abgegeben. Das Rauschen wird von den Reflektoren genauso wie von den Wänden, Raumelementen und sich im Raum bewegenden Menschen reflektiert. Besucherinnen und Besucher können den Raum und die Reflektor-Objekte mit den Ohren abtasten und erkunden und dabei immer wieder neue, feine, veränderte Klangsituationen erleben. Voraussetzung dafür sind Positionswechsel im Raum, die Veränderung der Kopfhöhe und Nähe und Distanz zu den Reflektoren. Die Lautsprecher sind entweder einzeln nacheinander oder gleichzeitig aktiv. Dazwischen liegen kürzere inaktive Phasen.

Rauschen ist im Alltag nahezu allgegenwärtig. Es entsteht in den unterschiedlichsten Ausprägungen z.B. in der Natur (Wasser, Wind, Regen, Bäume), beim Betrieb von Klima- und Belüftungsanlagen, verschiedensten Geräten und Maschinen oder bei der industriellen Produktion. Rauschen erschwert die Kommunikation. Weißes Rauschen soll gleichzeitig dazu beitragen können, die akustische Wahrnehmung des Menschen zu schärfen. In der Nachrichtentechnik ist Rauschen eine Störquelle. Digital erzeugt wird Rauschen auch als Testsignal genutzt. Manche Menschen empfinden Rauschen individuell oder kontextabhängig als störend, andere als angenehm und beruhigend. Rauschen enthält keinerlei spezifische Information: Weißes Rauschen besteht z.B. aus allen hörbaren Frequenzen mit sich ständig zufällig veränderndem, im Durchschnitt aber gleichmäßigen Schalldruckpegel.

stream [5 reflectors]

5-Kanal-Sound-Installation mit 5 Halfpipe-Reflektoren (Fläche je ca. 100 x 200 cm) aus unarmiertem Beton, Unterbauten aus Edelstahl, 5 Ultraschall-Richtlautsprecher, Rauschen

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

SaarART 2023 - Au rendez-vous des amis,

Stadtgalerie Saarbrücken,

17. Juni - 17. September 2023

matières vibrantes [publikation]

Publikation, 72 Seiten, Auflage 500 Exemplare

ISBN 978-3-9810432-5-9

Die Publikation erschien im Januar 2022

im Rahmen des städtischen Kunstpreises

Künstlerin in Baden-Baden 2021

zu der Ausstellung matières vibrantes

vom 05.12.2021 - 30.01.2022

in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst

im Alten Dampfbad in Baden-Baden

Herausgeber

Stadt Baden-Baden, Gesellschaft der Freunde junger Kunst e.V.

Konzept

Rachel Mrosek, Christiane Wien

Grafische Gestaltung, Realisation

Rachel Mrosek

Texte

Hannah Mevis

Glossar

Christiane Wien

Text-Zeichnungen/Sound-Visualisierungen

Hannah Mevis

Grundrisse, Entwurfszeichnungen

Christiane Wien

Fotos

Hannah Mevis (S. 57, 72), Christiane Wien

matières vibrantes [publikation]

Publikation, 72 Seiten, Auflage 500 Exemplare

ISBN 978-3-9810432-5-9

Die Publikation erschien im Januar 2022

im Rahmen des städtischen Kunstpreises

Künstlerin in Baden-Baden 2021

zu der Ausstellung matières vibrantes

vom 05.12.2021 - 30.01.2022

in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst

im Alten Dampfbad in Baden-Baden

matières vibrantes - papier mirror [baden-baden]

Sound-Installation, Rotunde

Mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogene Holzrahmen zu Parabolspiegel montiert, Ø ca. 400 cm, elektrisch betriebener Rüttelmotor, Lichtorgelplatine zur Motorsteuerung via Sound, Verstärker, Waveplayer, Kabel, modulierter Sinuston 1000 hz.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten.

Ausstellung matières vibrantes, Rotunde,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

Die Arbeit knüpft an vorangegangene Arbeiten mit Referenz zu Sound Mirrors und Parabolspiegeln an. Der große Sound Mirror aus einem mit Papier bezogenen Holz-Skelett, der den Fenstern der Rotunde zugewandt ist, dient dabei nicht als Reflektor, sondern wird selbst zum Klang abgebenden fragilen Objekt. Ein kleiner soundgesteuerter, auf dem Holz-Skelett montierter Rüttelmotor lässt das gesamte Objekt in regelmäßigen Abständen erbeben. Hörbar ist nach einem kurzen hohen Ton, der die Erschütterung quasi ankündigt, das kurze Rauschen des in Bewegung versetzten Papiers.

matières vibrantes - Ausstellung im Rahmen des Städtischen Kunstpreises Künstlerin in Baden-Baden in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst im Alten Dampfbad in Baden-Baden

Die Ausstellungsräume der Gesellschaft der Freunde junger Kunst (GFjK) im Alten Dampfbad umfassen fünf unterschiedlich große, durch offene Durchgänge miteinander verbundene Räume, die nacheinander betreten werden. Das Gebäude ist denkmalgeschützt, die Räume sind stark von architektonischen Elementen geprägt.

Sehr markant ist der (nicht historische) braune Fliesenboden. Die harten Materialien verbreiten und reflektieren Schall diffus in alle Richtungen. Stimmen und Geräusche überlagern, mischen, potenzieren sich.

Das Alte Dampfbad wurde 1846 - 1848 im Stil eines toskanischen Landhauses als Badeanstalt mit Dampfbadkabinetten, Inhalationsraum und 1864/65 hinzugefügter, als Solarium dienender Apsis nach einem Entwurf des Architekten Heinrich Hübsch gebaut. Unter dem Haus entspringt Baden-Badens älteste Thermalquelle, die Ursprungsquelle, die nicht (mehr) für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Seit 1983 bzw. 1996 dienen die Räume im ersten Stock des Alten Dampfbads der GFjK als Ausstellungsräume und Sitz des Kunstvereins.

Das Gebäude steht auf historischem Grund: Auf demselben Gelände gab es von 1804 – 1845 einen Vorgängerbau, die sogenannte Antiquitätenhalle, Baden-Badens erstes Museum, in der archäologische Funde aus der Römerzeit gezeigt wurden. Das Gebäude enthielt zudem einen Raum mit Zugang zur Ursprungsquelle. Bei Bauarbeiten 1847 wurden römische Badruinen entdeckt, die sogenannten Kaiserbäder, die sich z.T. unter dem Alten Dampfbad befinden. Die Badruinen an dieser Stelle wurden kartographiert, aber nicht weiter ausgegraben.

Der Ausstellungstitel matières vibrantes bezieht sich zunächst ganz konkret darauf, dass ich in meinen Arbeiten Material in Schwingung oder Bewegung versetze, so dass Klang entsteht, der im Raum wahrnehmbar ist. Wichtig ist die Materialität der Objekte, die in enger Verbindung mit dem Klang steht. Es geht aber auch um räumliche und zeitliche Konstellationen, Überlagerungen und Zustände.

matières vibrantes - papier mirror [baden-baden]

Sound-Installation, Rotunde

Mit Papier (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß) bezogene Holzrahmen zu Parabolspiegel montiert, Ø ca. 400 cm, elektrisch betriebener Rüttelmotor, Lichtorgelplatine zur Motorsteuerung via Sound, Verstärker, Waveplayer, Kabel, modulierter Sinuston 1000 hz.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten.

Ausstellung matières vibrantes, Rotunde,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

matières vibrantes - halfpipe reflektor [prototyp]

Sound-Objekt, Kabinett I

unarmierter Beton, Edelstahl; Betonfläche ca. 100 x 200 cm, Grundfläche ca. 165 x 80 cm.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Kabinett I,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

Der Halfpipe Reflektor ist ein „stilles“ Sound-Objekt. Ausgerichtet in dem kleinen kapellenartigen Kabinett zwischen Rotunde und Florentinersaal bündelt er sehr fein Klänge aus den anderen Räumen, die phasenweise aufeinandertreffen, sich vermischen und überlagern.

matières vibrantes - Ausstellung im Rahmen des Städtischen Kunstpreises Künstlerin in Baden-Baden in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst im Alten Dampfbad in Baden-Baden

matières vibrantes - halfpipe reflektor [prototyp]

Sound-Objekt, Kabinett I

unarmierter Beton, Edelstahl; Betonfläche ca. 100 x 200 cm, Grundfläche ca. 165 x 80 cm.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Kabinett I,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

matières vibrantes - mirror fragmente [baden-baden]

6-Kanal-Sound-Installation, Florentinersaal

12 Elemente unterschiedlicher Größe (Breite ca. 115 cm, Tiefe ca. 50 cm, verschiedene Längen), Styroporfragmente von Sound Mirrors mit Polymergips/Acrylharz gekapselt, 6 Körperschallwandler, 3 Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinustöne (221 hz, 224 hz, 227 hz, 230 hz, 233 hz, 236 hz), bearbeitete Klangaufnahmen von saarländischen Heuschrecken, verschiedenfarbiges Rauschen.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Florentinersaal,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

In Polymergips gekapselte Fragmente einer früheren Sound-Mirror-Arbeit. Die Objekte sind so gruppiert, dass sich Wege ergeben. Sechs der insgesamt zwölf Elemente sind mit Sound versehen. Aus der Komposition ergeben sich klangliche Überlagerungen und Interferenzen. Die Objekte treten akustisch miteinander und mit dem Raum in Beziehung. Formal gibt es einen Bezug zwischen dem Papier-Mirror und den Mirror-Fragmenten, die auf die gleiche Grundform zurückgehen, sich jedoch in Materialität und „Zuständen" unterscheiden.

matières vibrantes - Ausstellung im Rahmen des Städtischen Kunstpreises Künstlerin in Baden-Baden in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst im Alten Dampfbad in Baden-Baden

matières vibrantes - mirror fragmente [baden-baden]

6-Kanal-Sound-Installation, Florentinersaal

12 Elemente unterschiedlicher Größe (Breite ca. 115 cm, Tiefe ca. 50 cm, verschiedene Längen), Styroporfragmente von Sound Mirrors mit Polymergips/Acrylharz gekapselt, 6 Körperschallwandler, 3 Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinustöne (221 hz, 224 hz, 227 hz, 230 hz, 233 hz, 236 hz), bearbeitete Klangaufnahmen von saarländischen Heuschrecken, verschiedenfarbiges Rauschen.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Florentinersaal,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

matières vibrantes - abstimmungsverhältnis [baden-baden]

Sound-Installation, Kabinett II

8 unarmierte Betonplatten (3 Betonplatten je ca. 70 x 200 x 1,5 cm, 5 Betonplatten je ca. 75 x 210 x 1,5 cm), 8 Körperschallwandler, 8 Tongeneratoren, 8 Tiefpassfilter, 8 Verstärker, Kabel.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Kabinett II,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

Adaptierung Abstimmungsverhältnis: Die Betonplatten, die mit Tongeneratoren, Körperschallwandlern und Verstärkern versehen sind, vibrieren leise im Eigenfrequenzbereich. Wenn man nah an den Platten ist, kann man das hören, wenn man die Platten berührt, kann man die Schwingung spüren.

matières vibrantes - Ausstellung im Rahmen des Städtischen Kunstpreises Künstlerin in Baden-Baden in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst im Alten Dampfbad in Baden-Baden

matières vibrantes - abstimmungsverhältnis [baden-baden]

Sound-Installation, Kabinett II

8 unarmierte Betonplatten (3 Betonplatten je ca. 70 x 200 x 1,5 cm, 5 Betonplatten je ca. 75 x 210 x 1,5 cm), 8 Körperschallwandler, 8 Tongeneratoren, 8 Tiefpassfilter, 8 Verstärker, Kabel.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Kabinett II,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

matières vibrantes - abkühlbecken [kaiserbäder]

Teppichintarsie, Sound-Installation, Marktsaal

Teppichintarsie aus Nadelfilz (hellgrau, anthrazit, hellbraun, schwarz), Klebeband, ELA-Verstärker Hornlautsprecher, Klangaufnahme der Ursprungsquelle unter dem Alten Dampfbad in Baden-Baden.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Marktsaal,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

Die durchgehende gelbe Fläche der Ausstellungsräume geht im letzten Raum der Ausstellung, dem Marktsaal, in eine Teppichintarsienarbeit über, die auf die darunterliegenden historischen Schichten verweist und vereinfacht die Struktur des ehemaligen Abklingbeckens des römischen Kaiserbads nach oben projiziert. Soweit aus Recherchematerialien rekonstruierbar, entspricht die Lage und Grundfläche in etwa dem Original.

Gespeist wurden die Kaiserbäder aus der sogenannten Ursprungsquelle, der ältesten Thermalquelle Baden-Badens, die sich auch heute noch unter dem Gebäude befindet, für die Öffentlichkeit aber nicht zugänglich ist. Soundaufnahmen von der Ursprungsquelle, die ich am Originalort im Vorfeld der Ausstellung machen konnte, sind kontinuierlich im Raum zu hören.

matières vibrantes - Ausstellung im Rahmen des Städtischen Kunstpreises Künstlerin in Baden-Baden in der Gesellschaft der Freunde junger Kunst im Alten Dampfbad in Baden-Baden

matières vibrantes - abkühlbecken [kaiserbäder]

Teppichintarsie, Sound-Installation, Marktsaal

Teppichintarsie aus Nadelfilz (hellgrau, anthrazit, hellbraun, schwarz), Klebeband, ELA-Verstärker Hornlautsprecher, Klangaufnahme der Ursprungsquelle unter dem Alten Dampfbad in Baden-Baden.

Ausstellungsansicht, Detail-Ansichten,

Ausstellung matières vibrantes, Marktsaal,

Gesellschaft der Freunde junger Kunst,

Altes Dampfbad, Baden-Baden,

5. Dezember 2021 - 30. Januar 2022.

fragments | en ce moment

7-Kanal-Sound-Installation mit 11 Elementen unterschiedlicher Größe (Breite ca. 115 cm, Tiefe ca. 50 cm, verschiedene Längen), Styroporfragmente von Sound Mirrors mit Polymergips/Acrylharz gekapselt, 7 Körperschallwandler, 4 Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinustöne (221 hz, 224 hz, 227 hz, 230 hz, 233 hz, 236 hz, 239 hz), bearbeitete Klangaufnahmen von saarländischen Heuschrecken, verschiedenfarbiges Rauschen.

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Ausstellung en ce moment | in diesem moment,

Galerie de la Médiathèque de Forbach (F),

12. September - 22. Oktober 2021.

fragments | en ce moment

7-Kanal-Sound-Installation mit 11 Elementen unterschiedlicher Größe (Breite ca. 115 cm, Tiefe ca. 50 cm, verschiedene Längen), Styroporfragmente von Sound Mirrors mit Polymergips/Acrylharz gekapselt, 7 Körperschallwandler, 4 Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinustöne (221 hz, 224 hz, 227 hz, 230 hz, 233 hz, 236 hz, 239 hz), bearbeitete Klangaufnahmen von saarländischen Heuschrecken, verschiedenfarbiges Rauschen.

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Ausstellung en ce moment | in diesem moment,

Galerie de la Médiathèque de Forbach (F),

12. September - 22. Oktober 2021.

miroir papier | en ce moment

Sound-Installation, 8 Holzrahmen mit Papier bezogen (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß), zu Parabolform-Fragment montiert, 2 Körperschallwandler, Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinuston 30 hz.

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Ausstellung en ce moment | in diesem moment,

Galerie de la Médiathèque de Forbach (F),

12. September - 22. Oktober 2021.

miroir papier | en ce moment

Sound-Installation, 8 Holzrahmen mit Papier bezogen (60 g Clairefontaine Kraftpapier weiß), zu Parabolform-Fragment montiert, 2 Körperschallwandler, Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinuston 30 hz.

Ausstellungsansicht, Detailansichten,

Ausstellung en ce moment | in diesem moment,

Galerie de la Médiathèque de Forbach (F),

12. September - 22. Oktober 2021.

gekapselt [experimance festival]

3 Objekte (Länge jeweils ca. 210 cm, Breite ca. 115 cm, Tiefe ca. 50 cm), Styroporfragmente von Sound Mirrors mit Acrylharz/Polymergips gekapselt, 3 Transducer, 2 Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinustöne (227 hz, 233 hz, 236 hz), bearbeitete Aufnahmen von saarländischen Heuschrecken

3-Kanal-Sound-Installation.

Ausstellungs- und Detailansichten.

Ausstellung im Rahmen des

experimance festivals 2021

Experimentelle Musik, Klangkunst & Performance,

15. - 18. Juli 2021, Garelly-Haus, Saarbrücken.

gekapselt [experimance festival]

3 Objekte (Länge jeweils ca. 210 cm, Breite ca. 115 cm, Tiefe ca. 50 cm), Styroporfragmente von Sound Mirrors mit Acrylharz/Polymergips gekapselt, 3 Transducer, 2 Verstärker, Waveplayer, Kabel, Sinustöne (227 hz, 233 hz, 236 hz), bearbeitete Aufnahmen von saarländischen Heuschrecken

3-Kanal-Sound-Installation.

Ausstellungs- und Detailansichten.

Ausstellung im Rahmen des

experimance festivals 2021

Experimentelle Musik, Klangkunst & Performance,

15. - 18. Juli 2021, Garelly-Haus, Saarbrücken.

cover [corner piece]

Objekt an der Außenseite des Künstlerforum Bonn, Holzkonstruktion (Breite ca. 3 m + 3,5 m, Höhe ca. 4,5 m, Tiefe ca. 0,5 m) überzogen mit weißer Gerüstplane, 3 Standventilatoren mit drehbarem Kopf, 2 Lautsprecher, Player, Verstärker, Soundaufnahmen von Bohrungen für einen Wanddurchbruch durch die von dem Objekt verdeckte Außenwand während der Residenzzeit.

Sound-Installation. Ausstellungs- und Detailansichten sowie (verborgene) Rückansicht, Ausstellung the sonic explorers, Künstlerforum Bonn, Juli 2021, im Rahmen des internationalen Residenz-Projekts sonotopia - the sonic explorers (2019 - 2021) der Beethoven-Stiftung Bonn.

Zur ausführlichen Dokumentation des Projekts geht es hier

cover [corner piece]

Objekt an der Außenseite des Künstlerforum Bonn, Holzkonstruktion (Breite ca. 3 m + 3,5 m, Höhe ca. 4,5 m, Tiefe ca. 0,5 m) überzogen mit weißer Gerüstplane, 3 Standventilatoren mit drehbarem Kopf, 2 Lautsprecher, Player, Verstärker, Soundaufnahmen von Bohrungen für einen Wanddurchbruch durch die von dem Objekt verdeckte Außenwand während der Residenzzeit.

Sound-Installation. Ausstellungs- und Detailansichten sowie (verborgene) Rückansicht, Ausstellung the sonic explorers, Künstlerforum Bonn, Juli 2021, im Rahmen des internationalen Residenz-Projekts sonotopia - the sonic explorers (2019 - 2021) der Beethoven-Stiftung Bonn.

ohne titel [risse]

2 Objekte aus unbewehrtem Beton mit jeweils einem Riss (je ca. 45 cm x 35 cm x 205 cm), 2 Körperschallwandler, 2 Verstärker, 2 Player, Sinuswellen (48 Hz, 50 Hz), Kabel

Sound-Installation, Ausstellungsansichten,

Tage der Bildenden Kunst 2020,

Atelieransicht, Ateliergemeinschaft

Saarbrücker Straße 83, Saarbrücken-Brebach,

Letzte Lockerung, 2020, Mitgliederausstellung,

Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken.

Schall ist Schwingung. Schwingung ist Bewegung. Ohne Energie ist nichts von allem. In flexiblem Material kann Spannung die Schwingfähigkeit fördern. Viel Energie kann zu starker Bewegung führen. Starke Bewegung kann in starrem Material zu Spannung und zum Riss führen. Noch mehr Energie zum Bruch. Ein Bruch kann eine Spalte sein, eine Lücke. Eine Lücke stoppt den Fluss der Energie. Beim Riss bleibt eine Verbindung. Die Energieübertragung setzt sich fort. Im Raum ist Schall, der auf Schall trifft.

ohne titel [risse]

2 Objekte aus unbewehrtem Beton mit jeweils einem Riss (je ca. 45 cm x 35 cm x 205 cm), 2 Körperschallwandler, 2 Verstärker, 2 Player, Sinuswellen (48 Hz, 50 Hz), Kabel

Sound-Installation, Ausstellungsansichten,

Tage der Bildenden Kunst 2020,

Atelieransicht, Ateliergemeinschaft

Saarbrücker Straße 83, Saarbrücken-Brebach,

Letzte Lockerung, 2020, Mitgliederausstellung,

Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken.

mirrors | noise [publikation]

Publikation, 2020, 24 Seiten, Auflage 300 Exemplare

ISBN 978-3-945126-70-7

Publikation anlässlich der

Ausstellung mirrors

vom 07.11.2019 – 05.01.2020

im studioblau des

Saarländischen Künstlerhauses,

Saarbrücken.

Herausgeber

Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e.V

Karlstraße 1, 66111 Saarbrücken

www.kuenstlerhaus-saar.de

ISBN 978-3-945126-70-7

Redaktion Christiane Wien, Karolin Schadt

Texte Hannah Mevis (KLARISSA), Christiaen Wien

Textzeichnungen Hannah Mevis

Fotos Christiane Wien

Grafische Gestaltung Rachel Mrosek

Druck Krüger Druck + Verlag

Auflage 300

layers | frames

22 Objekte (je ca. 340 cm x 90 cm x 5 cm, Holzrahmen mit Papier (60 g Kraftpapier) bezogen), 3 Ventilatoren, 1 Stehlampe

Ausstellungsansichten

Ausstellung von_bis_*,

Projekträume von_bis_, Saarbrücken,

Januar/Februar 2020.

Video: Marius Heimburger.

Die Ausstellung von_bis_* fand in mehreren Räumen einer 1910 erbauten Villa in der Saarbrücker Bismarckstraße statt, private Wohn- und Arbeitsräume, die von privater Hand für Ausstellungsprojekte zur Verfügung gestellt wurden.

Fragen, die mich beim Betreten der Räumlichkeiten beschäftigten, waren solche nach Schichten und Schichtungen – ganz real z.B. der Tapeten und übertragen der Leben von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten an diesem Ort. Dadurch, dass Privaträume als Ausstellungsräume zu halböffentlichen Räumen werden, stellten sich mir auch Fragen nach Intimität, Privatheit und Öffentlichkeit.

Den Grundriss des Raums, in der sich die Installation layers | frames befand, bildete ein ungleichmäßiges Viereck. Der Raum hatte zwei hohe Fenster sowie insgesamt drei Türen, eine zum Treppenhaus und zwei zu kleinen Nebenräumen.

Im Raum habe ich 22 deckenhohe Objekte (mit Papier bezogene Holzrahmen) so geschichtet, dass drei Seiten des Raumes vollständig verdeckt waren, auch die Fenster und die Türen zu den Nebenräumen. Unsichtbar hinter den Objekten installierte Ventilatoren mit beweglichen Köpfen haben das Papier leicht in Bewegung versetzt und so einen ganz spezifischen Sound entstehen lassen.

Durch die Installation der Objekte ist ein neuer, den ursprünglichen weitgehend verbergender Raum mit einer besonderen (akustischen) Atmosphäre entstanden, ein neuer Innenraum und durch den an den Objekten sichtbaren und hörbaren Luftzug auch ein neuer Außenraum.

mirrors | noise

4 Objekte (Höhe jeweils ca. 232 cm, Breite ca. 227 cm, Tiefe ca. 50 cm) aus Polystyrol, Stahlblech, Bombenfest; digital erzeugtes, verschiedenfarbiges Rauschen (white noise, pink noise, brown noise), das von den Objekten in den Raum abgegeben wird; 8 Transducer, 4 Verstärker, 4 Player; Verkabelung

Ausstellungsansichten

Ausstellung mirrors,

studioblau, Saarländisches Künstlerhaus,

Saarbrücken, November 2019 - Januar 2020.

Die Soundinstallation mirrors | noise wurde für das studioblau im Saarländischen Künstlerhaus entwickelt.

An der südenglischen Küste experimentierte man zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg mit riesigen Sound Mirrors aus Beton, um herannahende, möglicherweise feindliche Schiffe und Flugzeuge akustisch frühzeitig zu identifizieren. Radioteleskop-Anlagen richten ihre Parabolspiegel ins All, um dem Urknall und der Entstehung der Planeten auf die Spur zu kommen. Satelliten-Schüsseln schicken Daten rund um die Welt.

Rauschen (engl. noise) erschwert die Kommunikation. In der Nachrichtentechnik ist Rauschen eine Störquelle. Es kann beim Sender, Empfänger und auf dem Übertragungsweg auftreten. Dabei ist Rauschen nahezu allgegenwärtig. Es entsteht z.B. in den unterschiedlichsten Ausprägungen in der Natur, beim Betrieb verschiedenster Geräte und Maschinen oder bei der industriellen Produktion. Digital erzeugt wird es auch als Testsignal genutzt.

Manche Menschen empfinden Rauschen individuell oder kontextabhängig als störend, andere als angenehm. Rauschen wird eine auch medizinisch nachweisbare Wirkung auf den menschlichen Organismus zugeschrieben: Es soll beruhigend und schlaffördernd wirken, außerdem die Gedächtnisleistung positiv beeinflussen.

In der Akustik und in der technischen Signalverarbeitung unterscheidet man verschiedene Farben von Rauschen. Weißes Rauschen (engl. white noise) enthält z.B. alle hörbaren Frequenzen mit sich ständig zufällig veränderndem, im Durchschnitt aber gleichmäßigen Schalldruckpegel. Das Signal enthält damit keinerlei spezifische Information. Bei rosa Rauschen (engl. pink noise) ist das Verhältnis von Frequenzen und Schalldruckpegel ein anderes, weshalb es etwas dunkler und weniger schneidend klingt. Bei rotem Rauschen, auch Brownsches Rauschen (engl. brown noise) genannt, ist das Verhältnis noch einmal anders, es erscheint leiser und noch dunkler im Klang. [Text aus dem Katalog zur Ausstellung]

mirrors | noise

4 Objekte (Höhe jeweils ca. 232 cm, Breite ca. 227 cm, Tiefe ca. 50 cm) aus Polystyrol, Stahlblech, Bombenfest; digital erzeugtes, verschiedenfarbiges Rauschen (white noise, pink noise, brown noise), das von den Objekten in den Raum abgegeben wird; 8 Transducer, 4 Verstärker, 4 Player; Verkabelung

Ausstellungsansichten

Ausstellung mirrors,

studioblau, Saarländisches Künstlerhaus,

Saarbrücken, November 2019 - Januar 2020.

mirror | bunker

Styroporobjekt (Durchmesser ca. 200 cm, Tiefe ca. 50 cm), Fuß aus Stahlblech, bearbeitete Soundaufnahmen, MP3-Player, Verstärker, 2 Audio Exciter, 2 Feuchtraum-LED-Leuchtröhren, Verkabelung

Ausstellungsansicht

Ausstellung baum und bild,

Deutsch-Französischer Garten,

Saarbrücken, Juli 2019.

In der Installation mirror | bunker ist ein Bunker-Raum gefüllt mit dem Sound des Summens von Bienen, Aufnahmen von benachbarten Bienenstöcken im Außenraum. Der Sound wird von einem weißen Objekt, das sich von englischen Sound Mirrors ableitet, abgestrahlt, ist aber nicht vollständig zu orten. Bereits von draußen kann man das Bienensummen leise hören, es begleitet die Besucherin und den Besucher, und wird lauter, wenn man durch einen langgezogenen düsteren Gang auf das Objekt im Hauptraum zugeht.

Der Innenraum des Bunkers steht in starkem Kontrast zu dem ihn heute umgebenden Außenraum: Der Bunker ist eng, drückend, dunkel, kalt, feucht. Man ist abgeschirmt von der Außenwelt und ihren Geräuschen, betritt mitten im Park eine andere Welt.

mirror | bunker war eine temporäre Installation im Bereich der Sonnenheide im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken: Der Park wurde 1960 mit einer großen Gartenschau eröffnet als Symbol der deutsch-französischen Freundschaft und Völkerverständigung - nachdem auf dem Gelände in der Grenzregion in den 100 Jahren zuvor blutige Kriege ausgetragen wurden. Heute ist der Park denkmalgeschützt.

Die Sonnenheide ist eine sanft geschwungene, leichte terassierte Mulde, mit Heidekraut bepflanzt. Auf einer Seite befinden sich Bienenstöcke. Die Sonnenheide ist einer der geschütztesten und ruhigsten Orte im Deutsch-Französischen Garten. Direkt angrenzend an die Sonnenheide befindet sich hinter einem Vorhang aus Efeu der Zugang zu einem Bunker, einem Bau des Westwalls, Gefechtsstellung der Deutschen zur Panzerabwehr im Zweiten Weltkrieg. Normalerweise ist der Bunker für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Betritt man ihn, gelangt man durch einen langgezogenen Gang in einen größeren Raum. Die Deckenhöhe liegt bei 2,10 m.

Riesige Sound Mirrors aus Beton wurden zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg an der Südküste Englands errichtet. Die sphärischen Hohlspiegel und Parabolrinnen sollten dazu dienen, herannahende Flugzeuge und Schiffe frühzeitig akustisch aufgrund ihres Klangs zu erkennen. Radar als Frühwarnsystem gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die Sound Mirrors sind eine militärische Entwicklung.

mirror | bunker

Styroporobjekt (Durchmesser ca. 200 cm, Tiefe ca. 50 cm), Fuß aus Stahlblech, bearbeitete Soundaufnahmen, MP3-Player, Verstärker, 2 Audio Exciter, 2 Feuchtraum-LED-Leuchtröhren, Verkabelung

Ausstellungsansicht

Ausstellung baum und bild,

Deutsch-Französischer Garten,

Saarbrücken, Juli 2019.

aggregat [experimance 4.0]

11 unarmierte Betonplatten (je ca. 100 cm x 100 cm x 1 cm), Drahtseil, 11 Tongeneratoren, 11 Tiefpassfilter, 11 Verstärker, 11 Körperschallwandler, Verkabelung.

Ausstellungsansicht, experimance 4.0

Experimentelle Musik, Klangkunst & Performance,

Mauerpfeiffer, Saarbrücken, 10.05.2019.

Fotos: Jonas Golchini, Sascha Markus.

aggregat [experimance 4.0]

11 unarmierte Betonplatten (je ca. 100 cm x 100 cm x 1 cm), Drahtseil, 11 Tongeneratoren, 11 Tiefpassfilter, 11 Verstärker, 11 Körperschallwandler, Verkabelung.

Ausstellungsansicht, experimance 4.0

Experimentelle Musik, Klangkunst & Performance,

Mauerpfeiffer, Saarbrücken, 10.05.2019.

Fotos: Jonas Golchini, Sascha Markus.

raum gefächert | absent present

3 Betonplatten (je ca. 122 cm x 245 cm x 1,3 cm), 6 Spanngurte mit Ratsche, 1 Akku-Baustrahler

Ausstellungsansichten

Ausstellung optimiertes flächenangebot,

5 KV-Station, Saarbrücken-Burbach,

Dezember 2018.

Die Ausstellungsräume sind Teil eines ehemaligen Umspannwerks. Von den alten Elektroinstallationen ist mit wenigen Ausnahmen, wie z.B. einem Sicherungskasten in diesem Raum, nichts mehr vorhanden. Heizung, Strom und Licht funktionieren in den Räumen ebenfalls nicht mehr. Die Stromversorgung erfolgte über Akku-Geräte. Der Raum, den ich für diese Arbeit genutzt habe, hatte keine Fenster. Den Zugang zu dem Raum habe ich sehr schmal gestaltet, um die Idee eines fast geheimen, versteckten Ortes zu geben.

Die der Eingangstür gegenüber platzierten Betonplatten sind in ihrer fächerförmigen Hängung einer Besucherin oder einem Besucher zugewandt, sobald er oder sie den Raum betritt. Die Platten hängen still, reagieren mit einem ganz leisen, niederfrequenten Ton, der im Raum bereits vorhanden war, ohne auf eine Klangquelle zurückzuführen zu sein.

resonanzen II [beton, sound, raum]

Betonplatte (ca. 245 cm x 245 cm x 1,3 cm), 2 Audio Exciter, 2 Tongeneratoren, 2 Tiefpassfilter, 2 Verstärker, Verkabelung

Ausstellungsansichten

Ausstellung lizard in my pants,

5 KV-Station, Saarbrücken-Burbach,

Juli 2018.

resonanzen I & II Zwei Räume. Einer groß, hoch, weit, mit Betondecke und eingeworfenen Fensterscheiben. Unruhige Wände mit Werkstattspuren, Farbresten, Elektroinstallationen, Schrammen. Unebener Werkstattboden. Geräusche von außen strömen ungefiltert hinein. Ein zweiter, deutlich kleinerer Raum schließt direkt an, die Schiebetür steht offen. Der kleinere Raum hat zwei Ebenen, mit Eisengittertreppe und Eisengitterzwischendecke. Die Fenster aus Glas und Metall sind verschließbar, weit geöffnet kommt mehr Licht hinein. Und auch hier: Außengeräusche.

resonanzen II Im großen Raum lehnt, trotz ihres Formats von rund 245 cm Höhe und Breite zurückhaltend, eine dünne, quadratische Betonplatte an der langen Wand. Ihre Größe korrespondiert mit der Fensterfläche an der kurzen Seite. Zwei Audio Exciter auf der Rückseite der Platte übertragen zwei verschiedene Frequenzen auf den Beton, der resoniert. Die Platte vibriert spürbar, wenn man sie berührt. Die Frequenzen überlagern sich, es kann zu Interferenzen kommen, leichtes Pulsieren. Die Klänge sind überall im Raum hörbar, verschieden stark, vermischen sich immer wieder kurzzeitig mit Außengeräuschen. Ganz nah an der Platte sind auf der Fläche verschiedene Klangqualitäten warhnehmbar, Bassklänge unterschiedlicher Höhe und Intensität. Der Sound verleiht der Platte Präsenz. Der von der Platte ausgehende Klang wirkt in den Raum hinein und verändert ihn atmosphärisch.

resonanzen I Geht man durch die offene Schiebetür, betritt man einen anderen Klangraum: Vom Metallgitterraster der Decke herab hängen sieben kleinere, ebenfalls quadratische Betonplatten wie ein Aggregat. Sieben Flächen, die einen offenen Würfel bilden, visuelle Korrespondenzen zu den Stufen der Treppe und der Grafik der Fenster im Hintergrund werden aufgenommen.

Jede Platte ist mit einem eigenen Klang versehen, jeweils nahe an der bassigen Eigenfrequenz. Der Zusammenklang der Platten, deren jeweilige Schwingung und Resonanz man ebenfalls ertasten kann, steht fokussiert mitten in diesem kleinen Raum: Der Klang umgibt die Platten als Gesamtskulptur nah und konzentriert. Umschreitet man den Kubus, kann man die leicht unterschiedlichen Frequenzen akustisch wahrnehmen, die fast körperlich sind. Man kann die Schwingungen auch sehen, die Technik liegt offen, die Transducer bewegen sich, ‚atmen‘. MIt den Kabeln und kleinen Platinen wirkt die Technik im Kleinen selbst skuptural und fast wie Insekten in der Anmutung. Die Audio Exciter arbeiten an ihrer Belastungsgrenze, eine bewusste Entscheidung: Der Beton ist nicht leicht in Schwingung zu versetzen, es Bedarf einer gewissen Energie. Mit ihrer geringen Größe erreichen die Audio Exciter jedoch genau die Schwingungsübertragung, die erforderlich ist. Der Klang umhüllt den Würfel subtil und kraftvoll, die verschiedenen Frequenzen klingen zusammen, füllen gleichzeitig den Raum.

Verlässt man den kleineren Raum, überschreitet man wieder eine Schwelle, von einem Klangraum in den anderen. Was im und mit dem Raum klingt, ist Beton, sehr unterschiedlich in beiden Räumen.

Die Ausstellungsräume sind Teil eines ehemaligen Umspannwerks, daher kommt auch der Name des Gebäudes: 5 KV-Station. Die Elektroinstallationen des Umspannwerks existieren nicht mehr. Bei den Räumen handelt es sich um einen Leerstand, der von der Saarbrücker Stadtentwicklungsgesellschaft GIU zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt wurde. In vielen Räumen sind die Scheiben zerbrochen, so dass es eine starke Verbindung zwischen innen und außen gibt, die Straßengeräusche sind fast überall zu hören.

resonanzen I [beton, sound, raum]

7 unarmierte Betonplatten (je ca. 100 cm x 100 cm x 1 cm), Drahtseil, 7 Tongeneratoren, 7 Tiefpassfilter, 7 Verstärker, 7 Audio Exciter, Verkabelung.

Ausstellungsansichten

Ausstellung lizard in my pants,

5 KV-Station, Saarbrücken-Burbach,

Juli 2018.

resonanzen I & II Zwei Räume. Einer groß, hoch, weit, mit Betondecke und eingeworfenen Fensterscheiben. Unruhige Wände mit Werkstattspuren, Farbresten, Elektroinstallationen, Schrammen. Unebener Werkstattboden. Geräusche von außen strömen ungefiltert hinein. Ein zweiter, deutlich kleinerer Raum schließt direkt an, die Schiebetür steht offen. Der kleinere Raum hat zwei Ebenen, mit Eisengittertreppe und Eisengitterzwischendecke. Die Fenster aus Glas und Metall sind verschließbar, weit geöffnet kommt mehr Licht hinein. Und auch hier: Außengeräusche.

resonanzen II Im großen Raum lehnt, trotz ihres Formats von rund 245 cm Höhe und Breite zurückhaltend, eine dünne, quadratische Betonplatte an der langen Wand. Ihre Größe korrespondiert mit der Fensterfläche an der kurzen Seite. Zwei Audio Exciter auf der Rückseite der Platte übertragen zwei verschiedene Frequenzen auf den Beton, der resoniert. Die Platte vibriert spürbar, wenn man sie berührt. Die Frequenzen überlagern sich, es kann zu Interferenzen kommen, leichtes Pulsieren. Die Klänge sind überall im Raum hörbar, verschieden stark, vermischen sich immer wieder kurzzeitig mit Außengeräuschen. Ganz nah an der Platte sind auf der Fläche verschiedene Klangqualitäten warhnehmbar, Bassklänge unterschiedlicher Höhe und Intensität. Der Sound verleiht der Platte Präsenz. Der von der Platte ausgehende Klang wirkt in den Raum hinein und verändert ihn atmosphärisch.

resonanzen I Geht man durch die offene Schiebetür, betritt man einen anderen Klangraum: Vom Metallgitterraster der Decke herab hängen sieben kleinere, ebenfalls quadratische Betonplatten wie ein Aggregat. Sieben Flächen, die einen offenen Würfel bilden, visuelle Korrespondenzen zu den Stufen der Treppe und der Grafik der Fenster im Hintergrund werden aufgenommen.

Jede Platte ist mit einem eigenen Klang versehen, jeweils nahe an der bassigen Eigenfrequenz. Der Zusammenklang der Platten, deren jeweilige Schwingung und Resonanz man ebenfalls ertasten kann, steht fokussiert mitten in diesem kleinen Raum: Der Klang umgibt die Platten als Gesamtskulptur nah und konzentriert. Umschreitet man den Kubus, kann man die leicht unterschiedlichen Frequenzen akustisch wahrnehmen, die fast körperlich sind. Man kann die Schwingungen auch sehen, die Technik liegt offen, die Transducer bewegen sich, ‚atmen‘. MIt den Kabeln und kleinen Platinen wirkt die Technik im Kleinen selbst skuptural und fast wie Insekten in der Anmutung. Die Audio Exciter arbeiten an ihrer Belastungsgrenze, eine bewusste Entscheidung: Der Beton ist nicht leicht in Schwingung zu versetzen, es Bedarf einer gewissen Energie. Mit ihrer geringen Größe erreichen die Audio Exciter jedoch genau die Schwingungsübertragung, die erforderlich ist. Der Klang umhüllt den Würfel subtil und kraftvoll, die verschiedenen Frequenzen klingen zusammen, füllen gleichzeitig den Raum.

Verlässt man den kleineren Raum, überschreitet man wieder eine Schwelle, von einem Klangraum in den anderen. Was im und mit dem Raum klingt, ist Beton, sehr unterschiedlich in beiden Räumen.

Die Ausstellungsräume sind Teil eines ehemaligen Umspannwerks, daher kommt auch der Name des Gebäudes: 5 KV-Station. Die Elektroinstallationen des Umspannwerks existieren nicht mehr. Bei den Räumen handelt es sich um einen Leerstand, der von der Saarbrücker Stadtentwicklungsgesellschaft GIU zur Zwischennutzung zur Verfügung gestellt wurde. In vielen Räumen sind die Scheiben zerbrochen, so dass es eine starke Verbindung zwischen innen und außen gibt, die Straßengeräusche sind fast überall zu hören.

abstimmungsverhältnis

13 Betonplatten (ca. 75 cm x 210 cm x 1 cm & ca. 70 cm x 200 cm x 1 cm), 13 Audio Exciter, 13 Tongeneratoren, 13 Tiefpassfilter, 13 Verstärker

Ausstellungsansichten

Ausstellung matters manners,

UG im Folkwang,

Museum Folkwang, Essen,

Juli/August 2018.

Beton und Klang. Beton als schwingfähiges System. Bei einmaliger Anregung einer Betonfläche ist die Eigenfrequenz des Materials messbar. Bei kontinuierlicher Zuführung von Energie im Eigenfrequenzbereich werden als Resonanz des Materials bestimmte Klänge besonders gut hörbar. Niederfrequente Schwingung ist als Vibration zu spüren. Optimale Abstimmung von Anreger und Resonator ist Voraussetzung. Ohne ständige Überprüfung kann sich das Verhältnis mit der Zeit ändern. Es kommt zu Unstimmigkeiten bis hin zum Verstummen. [Text zu der Arbeit im Ausstellungskatalog]

Eine größere Zahl von Betonplatten lehnt an der Wand. Sie bilden eine Reihe, eine Gruppe. Manche Platten überlappen sich, sie berühren sich jedoch nicht. Die Reihe der Platten verbindet zwei Ausstellungsräume miteinander, sie bilden einen Übergang.

In ihrem länglichen, aufrecht stehenden Format nehmen die Betonplatten Bezug auf menschliche Maße. So kann jede Platte als Gegenüber für eine Betrachterin oder einen Betrachter gelten. Die Platten sehen sich ähnlich, doch jede ist einzigartig. Entsprechend ist jede mit ihrem individuellen, subtilen, niederfrequenten Klang versehen, der sich an ihrer Eigenfrequenz orientert. Aus den Klängen aller Platten entsteht ein subtiler Zusammenklang im Raum.

Der Titel der Arbeit ist nicht nur ein Begriff aus der Schwingungstechnik, sondern spielt auch auf Prozesse an, die bei jeder Gruppenbildung in ganz unterschiedlicher Form ablaufen. Jede Gruppe besteht aus Individuen, die vielfältige Abstimmungsprozesse durchlaufen (müssen), um miteinander in ein ausgeglichenes Verhältnis zu kommen.

in the middle

4 Betonplatten (ca. 100 cm x 100 cm x 1 cm), Drahtseil, 4 Tongeneratoren, 4 Tiefpassfilter, 4 Verstärker, 4 Audio Exciter, Verkabelung

Ausstellungsansichten

Ausstellung how to look at sound art,

Galerie der HBKsaar, Saarbrücken,

Dezember 2017.

Bei dieser Konstellation von vier Platten aus zwei Paaren (je zwei Platten mit dem Abstand von ca. 22 cm), die mit einem Abstand von ca. 120 cm zueinander im Galerieraum platziert wurden, ging es mir darum, durch die Konstellation einen eigenen Raum zu schaffen. Besucher konnten sich zwischen die Plattenpaare stellen und um sie herumgehen.

Entgegen der Erwartung, dass die interessanteste akustische Erfahrung dieser Arbeit genau in der Mitte zwischen den Plattenpaaren stattfinden würde, stellte sich heraus, dass es trotz des symmetrischen Aufbaus keinen geometrischen Mittelpunkt für das ‚beste‘ Erleben der Arbeit gibt - die 'Wahrheit' liegt also nicht in der Mitte, oder auf Englisch: The 'truth' is not in the middle. Es ist stattdessen wichtig, dass die Betrachter*innen immer neue Haltungen einnehmen, sich um die Konstellation herumbewegen und an verschiedenen Stellen lauschen, um verschiedene Klangaspekte der Arbeit zu erfassen.

Werkreihe beton, sound, raum

Während meines Masterstudiums habe ich mich intensiv mit Beton und Sound beschäftigt - wie klingt Beton? Kann etwas so Starres wie Beton in Schwingung versetzt werden? Unter welchen Bedingungen ist das möglich? Zur Untersuchung dieser Qualitäten des Materials habe ich dünne Betonplatten verschiedener Formate gegossen und daran mit Körperschall und Sinustönen experimentiert.

Nach erfolgreichen Experimenten lasse ich in meinen Arbeiten das Material selbst erklingen. Indem ich die Betonplatten in unterschiedlichen Konstellationen skulptural im Raum platziere, arbeite ich mit den jeweiligen Gegebenheiten des Ortes, beeinflusse den Raum, lasse ihn mit den (Klang)Skulpturen interagieren.

Ausgangspunkt meiner Recherchen und Experimente ist die Idee, Beton und Klang, Skulptur und Sound so miteinander zu verbinden, dass beides nicht voneinander zu trennen ist. Dabei geht es mir darum, dass das Material so etwas wie seinen originären Klang zum Vorschein bringt. Meine Vorgehensweise ist intuitiv und von modellhaften Experimenten geprägt, gleichzeitig vom Umgang mit und dem Hineinhören in das Material. Skulpturale Konstellationen und Formen entstehen direkt im Bezug zum Raum.

Um den Klang zu erzeugen, arbeite ich mit selbst konstruierten, analogen Tongeneratoren, die sinus-ähnliche Wellen an Audio-Exciter weitergeben, um die Schwingungen auf die Betonplatten zu übertragen. Zwischengeschaltet sind jeweils ein Verstärker und ein Tiefpassfilter. Bei der Auswahl der Frequenzen gehe ich ausschließlich nach Gehör vor: Es gibt bei jeder Platte Frequenzen vor allem im unteren Frequenzbereich (> 30 Hz und < 100 Hz), die besonders gut hörbar und fast körperlich spürbar sind, bei denen der Klang bei aller Subtilität eine gewisse Fülle und Sattheit bekommt. Das sind für mich die Klänge, die für die spezifische Platte ‚richtig‘ sind und ganz individuell zu der jeweiligen Platte gehören. Dieser ‚richtige‘ Sound ergibt sich nicht nur aus der Frequenz, sondern aus einer feinen Abstimmung von Tonhöhe, Lautstärke-Einstellung und Tiefpassfilter-Einstellung (Ausblendung von Obertönen).

Physikalisch betrachtet arbeite ich – ausschließlich durch die Hörerfahrung ermittelt – mit Annäherungen an die Eigenfrequenzen der Betonplatten. Dies hat sich durch nachträgliche Messungen und digitale Analysen ergeben. Werden die Betonplatten mit ihrer Eigenfrequenz angeregt, ist ihre Resonanz am größten, sie sind am lautesten hörbar – theoretisch bis hin zur ‚Resonanzkatastrophe‘, dem Brechen bei entsprechender Energiezufuhr. Das Phänomen, das z.B. im Brückenbau problematisch ist, nutze ich als klangkünstlerischen Ansatz.

Ähnlich wie das Schwingen einer Brücke spürbar sein kann, lässt sich beim Berühren der Betonplatten der Klang als Vibration fühlen. Die Schwingungen variieren über die Fläche, was auch an den Plattenkanten als unterschiedlich starke Vibration wahrnehmbar ist.

Die Betonplatten erzählen von sich aus keine Geschichte. Sie sind wie leere Bildschirme, nicht greifbare Projektionsflächen. Sie sind gleichzeitig Fläche und Körper, konstellieren sich zu Skulpturen. Die Kombination mit Klang ist wie eine energetische Aufladung der Platten. Die Betonobjekte machen verschiedenste Wahrnehmungen möglich: aus der Nähe und aus der Distanz, akustisch, visuell, haptisch, die Schwingung ist fühlbar.

space exploration [bowling ball]

schwarze Bowling-Kugel, 19 gelbe Spanngurte mit Ratsche

Ausstellungsansichten

Ausstellung ARIS_Station Bocholt

Kubaai Bocholt, Festival SOUNDSEEING VI,

Juni/Juli 2016.

Bei dem Projekt ARIS_Station Bocholt (ARIS steht für 'artistic research in sound') des Klangkunstfestivals SOUNDSEEING VI, einem alle zwei Jahre im Münsterland stattfindenden Projekt, ging es darum, im Rahmen einer zweiwöchigen Residenz eine temporäre Bespielung der Werkshallen der stillgelegten ehemaligen Textil-Fabrik Herding mit Klangarbeiten zu entwickeln und sie so für die Zeit der Ausstellung ‚wiederzubeleben‘.

Fasziniert von der Weite einer ca. 800 qm großen, von Säulen durchsetzten Halle begann ich, den Raum mit einer Bowling-Kugel zu erkunden, die nur durch die Außenwände oder die Säulen gestoppt wurde. Die rollende Kugel aktivierte den spezifischen Raumklang und bildete dabei auch alle Bodenunebenheiten ab. Auf diese Weise habe ich die Topografie der Fabriketage mit dem Mittel des Klangs erschlossen. Gleichzeitig wirkte sich das Rollen der Bowling-Kugel klanglich intensiv auf den ebenfalls zur Ausstellung gehörenden, darunter liegenden Raum aus.

Für die Ausstellung habe ich zwischen den Säulen Spanngurte installiert, die in Farbe und Breite bereits vorhandenen Markierungen auf dem Boden der Halle entsprachen. Die Spanngurte bildeten eine offene Bahn, innerhalb derer Besucher*innen der Ausstellung ihre eigene klangliche Raumerkundung mit der Bowling-Kugel vollziehen konnten.

sommerbrise

weiße Hemdchen-Plastiktüten, schwarze Basalt-Pflastersteine, Ventilator, Leuchtstoffröhre

Ausstellungsansichten

Ausstellung incontro,

S.Y.L.A.ntenheim, Maxstraße, Bonn,

Juli 2016.

Angestoßen von Möwenschreien vom nicht allzu weit entfernten Rhein, die in der Bonner Altstadt deutlich zu hören sind und eher überraschend wirken, von einem Tag am Meer träumen lassen, habe ich Materialien, die sich direkt vor der Galerietür finden, zu einer Installation mit dem Titel sommerbrise werden lassen: Die weißen Hemdchen-Tüten finden sich beim Gemüseladen wenige Türen weiter, die Basalt-Pflastersteine als Straßenbelag direkt vor dem großen Fenster.

Die Plastiktüten habe ich zu einer sich wellenförmig bewegenden. leicht rauschenden Fläche werden lassen, sanft angetrieben von einem Ventilator. Den Kontrast dazu bildete eine Fläche aus Pflastersteinen. Bewegte und unbewegte Flächen und Oberflächen. Materialien aus der Umgebung, Möwenschreie und Straßengeräusche von draußen. Verbindung von innen und außen durch Schaufenster und Licht.

Um die Umwelt und insbesondere die Weltmeere zu schützen, dürfen seit Juli 2016 in Deutschland Plastiktüten von Geschäften nur noch gegen eine Gebühr abgegeben werden.

blank (A4)

5 Büroräume, durch Herausnahme von 4 Wänden in einen einzigen Raum (ca. 17 m x 4,5 m) über die gesamte Hausbreite verwandelt; 556 handmodellierte, luftgetrocknete Tonplatten (Witterschlicker Ton) im Format A4; Leuchtstoffröhren, weiße Wandfarbe, Buttermilch; 1 Bilderrahmen, Ausdruck des Gedichts „Die Herrlichkeit der Schöpfung“ von Friedrich Schiller

Ausstellungsansicht

Ausstellung Pracht + Herrlichkeit,

Bonn-Center, Bonn, Februar 2016.

Die Ausstellung Pracht + Herrlichkeit (die Begriffe sind einem Zeitungsartikel zur Eröffnung des Bonn-Centers 1969 entnommen) fand auf der gesamten 9. Etage des Bonn-Centers statt. Das Gebäude wurde 1968/69 am Bonner Bundeskanzlerplatz direkt gebenüber dem Kanzleramt erbaut und im November 1969 eröffnet. Der 16stöckige Bau war ein luxuriöses Einkaufs- und Dienstleistungszentrum mit Arztpraxen, Restaurants und Bars für das Regierungsviertel, in den oberen sechs Etagen war ein Steigenberger-Hotel untergebracht. Politiker aus Deutschland und der Welt gingen dort ein und aus. Der Glanz der Anfangszeit war spätestens dann vergangen, als Berlin deutsche Hauptstadt wurde. Seit Ende der 80er Jahre wurde das Bonn-Center mit dem markanten, sich drehenden Mercedes-Stern auf dem Dach (in Korrespondenz zum Europa-Center in Berlin) als Bürogebäude genutzt. Im Frühjahr 2017 wurde das Bonn-Center gesprengt, um Platz für einen neuen Bau zu machen.

Mit der Arbeit blank (A4) nehme ich Bezug auf das Gebäude, sowohl (vor allem formal) auf seine äußere Erscheinung als auch auf seine innere: Mein erster Eindruck beim Betreten war der von Ges(ch)ichtslosigkeit, fast nirgends fanden sich Spuren der vielen Menschen, die in dem Gebäude über die Jahrzehnte gearbeitet hatten. Ich wollte menschliche Spuren zurückbringen, weshalb ich von Hand aus Ton 556 Ojekte im A4-Format produziert und in dem neu geschaffenen Raum platziert habe. Die Zahl der Tonplatten entspricht der Zahl der Monate von der Eröffnung des Gebäudes bis zum Beginn der Ausstellung Pracht + Herrlichkeit.

blank (A4)

5 Büroräume, durch Herausnahme von 4 Wänden in einen einzigen Raum (ca. 17 m x 4,5 m) über die gesamte Hausbreite verwandelt; 556 handmodellierte, luftgetrocknete Tonplatten (Witterschlicker Ton) im Format A4; Leuchtstoffröhren, weiße Wandfarbe, Buttermilch; 1 Bilderrahmen, Ausdruck des Gedichts „Die Herrlichkeit der Schöpfung“ von Friedrich Schiller

Ausstellungsansicht

Ausstellung Pracht + Herrlichkeit,

Bonn-Center, Bonn, Februar 2016.

exclusive [rollladenraum]

Raum ohne Decke aus Holzlatten und Kunststoff-Rollläden (Grundfläche innen ca. 195 cm x 230 cm, Höhe ca. 225 cm), 3 Leuchtstoffröhren, 6 digitale Bilderrahmen, 6 Videos à min. 3 Minuten in Endlosschleife, Verkabelung

Ausstellungsansicht

Ausstellung lurens,

Jahresausstellung des Kunsthof Merten,

Bornheim-Merten,

September/Oktober 2015.

Auf dem Dachboden eines alten Vierkanthofes, der inzwischen Künstler-Ateliers beherbergt, habe ich einen Raum aus einer Holzkonstruktion und gebrauchten Kunststoff-Rollläden gebaut. An einer Seite gibt es eine Tür, durch die man den Raum betritt. Der Dachboden ist abgedunkelt, Licht kommt nur von den drei Leuchtstoffröhren, die im Rauminneren auf dem Boden liegen. Die Tür ist nicht zu sehen, wenn man den Dachboden betritt, nur ein Lichtschein. In den Rollladenwänden sind sechs digitale Bilderrahmen installiert, auf denen Videos mit den Augenpartien sechs verschiedener Menschen zu sehen sind (es sind die Blicke meiner WG-Mitbewohner*innen aus dem Senegal, Bulgarien und Deutschland sowie meine eigenen). Erst wenn man sehr nah an die Rollläden herantriit, entdeckt man die Augenpaare, die ins Rauminnere gerichtet sind. Man steht quasi Auge in Auge, fast ohne Distanz.

Anstoß für diese Arbeit war eine Erfahrung, die ich häufig bei abendlichen Spaziergängen in Alfter bei Bonn gemacht habe: Die Ruhe des Abends wurde von plötzlich herunterrauschenden Rollläden an dem Haus, an dem ich gerade vorbeiging, unterbrochen. Eine markante akustische Erfahrung. Mir kam die Frage in den Sinn, wer oder was da eigentlich eingeschlossen oder ausgeschlossen wird, wer Teil von Gemeinschaft, eines solchen Ortes ist und wer nicht.

Als ich zum ersten Mal den Dachboden des Kunsthof Merten als potentiellen Ausstellungsraum besichtigte, gab es eine andere intensive akustische Erfahrung: Plötzlich waren viele, laute Kinderstimmen zu hören, als ob der Dachboden ein voller Spielplatz wäre. Der Dachboden an sich war aber weiter still und leer. Die Stimmen kamen von dem direkt an das Gebäude angrenzenden Schulhof, wo gerade die große Pause begonnen hatte.

exclusive [rollladenraum]

Raum ohne Decke aus Holzlatten und Kunststoff-Rollläden (Grundfläche innen ca. 195 cm x 230 cm, Höhe ca. 225 cm), 3 Leuchtstoffröhren, 6 digitale Bilderrahmen, 6 Videos à min. 3 Minuten in Endlosschleife, Verkabelung

Ausstellungsansicht

Ausstellung lurens,

Jahresausstellung des Kunsthof Merten,

Bornheim-Merten,

September/Oktober 2015.

balance I & II

48 blaue Kautschuk-Gymnastikbälle, Gummilitze (balance I)

Klangaufnahmen, 1 Player, 2 Lautsprecher (balance II)

Ausstellungsansicht

Ausstellung Erinnerungsorte,

ehemaliges Kinderheim Köln-Sülz,

Juni 2015.

Fotos: Nola Bunke

Raum- und Soundinstallation in einem Gebäude des ehemaligen Kinderheims Köln-Sülz. Das 1917 gegründete Kinderheim war eine der größten Einrichtungen in Europa, bis es knapp 100 Jahre später geschlossen wurde. Das Verwaltungs- und Wohngebäude, das für die Ausstellung genutzt wurde, ist eines der wenigen noch existierenden Gebäude und steht unter Denkmalschutz. Wenige Tage vor Beginn von Entkernung und Umbau im Inneren, fand die temporäre Ausstellung Erinnerungsorte statt. Die Idee war, künstlerische Positionen zu entwickeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die sich mit der Geschichte des Kinderheims und seiner Tausenden Bewohner auseinandersetzen. Die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner des Kinderheims hatten dort sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, abhängig auch von der Zeit, zu der sie dort waren. Z.B. in Zeiten schwarzer Pädagogik haben viele Kinder den Ort erlitten, für andere war er zu anderen Zeiten ein Ort von Fürsorge, Zuhause und einer Chance auf (Aus)Bildung.

Für meine zweiteilige Installation habe ich den ehemaligen Konferenzraum (balance I) und das Direktorenbüro (balance II) gewählt. Beide Räume sehen sehr ähnlich aus und sind nur durch einen kleinen Flur getrennt.

balance I ist eine Installation mit 48 Gymnatikbällen, die in Schlaufen aus Gummilitze von der Decke hängen. Es geht um ein labiles Gleichgewicht, um Austarieren, eine prekäre Situation, aber auch Gehaltenwerden. Es geht um Ordnung, scheinbare Uniformität, Struktur, aber auch die Möglichkeit der Unordnung, der Bedrohung, des Ausbruchs, des Fallens, der Freiheit. Die Gymnastikbälle waren sorgfältig ausbalanciert, wurden nur von Schwerkraft und Materialreibung gehalten. Besucherinnen und Besucher konnten sich vorsichtig zwischen den im Abstand von ca. 60 cm gehängten Bällen bewegen.

In der Klanginstallation balance II ist zu hören, wie - in einem ansonsten leeren Raum - in unregelmäßigen Abständen ein einzelner Ball fällt.

spannung I & II

Video spannung I, ungeschnitten, 13:00:05 h (ohne Abbildung)

Video spannung II, ungeschnitten, 4:05:43 h

Beamer, Lautsprecher, Sessel

Objekte: jeweils 6 durchgefärbte quadratische Objekte (Beton-Estrich, Pigment), 12 Gummibänder, 12 Schrauben, 12 Unterlegscheiben

Installations- & Ausstellungsansichten

Atelier & Semesterabschlussausstellung

Bildhauer-Atelier, Alanus Hochschule,

November/Dezember 2014.

Echtzeit-Projektion der Videos spannung I und spannung II mit Originalton.

Für spannung I habe ich 6 quadratische Objekte (jeweils ca. 25 cm x 25 cm x 4 cm) aus Beton-Estrich und Pigment gegossen, poliert, im Atelier in einer Reihe nebeneinander mit Gummibändern an die Wand gehängt und gewartet, dass sie herunterfallen.

Über Stunden war kaum eine Veränderung zu sehen. Als schließlich das erste Gummiband riss und das erste Objekte abstürzte, gab es beim Aufprall auf den Boden einen lauten Knall, der die Stille zerriss, die viele Stunden angedauert hatte. Nach dem Knall war wieder Stille. Ich wusste nicht, wie lange ich auf den nächsten Absturz und den nächsten Knall würde warten müssen, war nach dem Erlebnis des ersten Absturzes aber begierig darauf, ihn zu hören und zu sehen.

Das gesamte Szenario bis zum Absturz des letzen Objekts habe ich mit einer Langzeitvideoaufnahme dokumentiert. In einem zweiten Szenario (spannung II) habe ich einen weiteren Satz quadratischer Objekte als Sechserblock aufgehängt und beobachtet.

spannung I & II

Video spannung I, ungeschnitten, 13:00:05 h (ohne Abbildung)

Video spannung II, ungeschnitten, 4:05:43 h

Beamer, Lautsprecher, Sessel

Objekte: jeweils 6 durchgefärbte quadratische Objekte (Beton-Estrich, Pigment), 12 Gummibänder, 12 Schrauben, 12 Unterlegscheiben

Installations- & Ausstellungsansichten

Atelier & Semesterabschlussausstellung

Bildhauer-Atelier, Alanus Hochschule,

November/Dezember 2014.

rencontres

Spiegelfliesen, Spiegel, Ton, OSB-Platten, Maler-Abdeckfolie, Leuchtstoffröhren, Glühlampe

Ausstellungsansicht

Ausstellung GÖNNT EUCH REICHLICH,

Schloss Alfter,

Februar 2014.

Für die Ausstellung GÖNNT EUCH REICHLICH standen die großzügigen Räumlichkeiten des Alfterer Schlosses zur Verfügung. Das Schloss wurde um 1721 als Verwaltungssitz gebaut und steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Aus diesem Grunde musste sehr vorsichtig gearbeitet werden, es durfte nichts an Wänden oder Decke angebracht und keinerlei Veränderung an den Räumen vorgenommen werden.

Da ich von der Lichtatmosphäre des mir zur Verfügung stehenden Raums sehr fasziniert war, beschloss ich, den Raum und sein Licht mit sich selbst in Dialog treten zu lassen und Fragen von Oberfläche und Tiefe, Spiegelung und Verdoppelung aufzugreifen: Die Decke des Raumes war von feinen Rissen durchzogen. Um diesen Eindruck von Zerbrechlichkeit auf den Boden zu projizieren, habe ich dort Spiegelfliesen ausgelegt, die gleichzeitig eine Tiefe des Raumes über die eigentlichen physikalischen Grenzen hinaus erzeugten. Zwei fenstergroße Flächen mit frisch aufgebrachtem Ton lehnten an der Wand. Über die Laufzeit der Ausstellung entstanden auf diesen Flächen Trocknungsrisse, die wiederum einen Bezug zur Decke und dem Spiegelboden herstellten. Fenstergroße Spiegel, platziert gegenüber den Fenstern, holten den Blick nach draußen in den Raum. Eine von der Decke hängende Glühbirne ‚spiegelte‘ ich durch die Installation einer anderen Glühbirne in einem Türrahmen.

innerorts

diverse rote und orange Einrichtungsgegenstände von Flohmärkten und aus dem eigenen Haushalt, Straßenraum

Installationsansichten

Intervention im öffentlichen Raum,

Alfter,

Mai/Juni 2013.

Auseinandersetzung mit der Frage nach der Sichtbarkeit von privatem Leben an einem Ort. Die roten und orangen Gegenstände aus dem Wohn- und Arbeitsbereich wurden an verschiedenen Stellen im öffentlichen Raum (Alfter Ort) zu verschiedenen Tageszeiten platziert und fotografiert bzw. gefilmt. Die Fotos, Videos und Gegenstände wurden später in der Gruppen-Ausstellung innerorts im Haus der Alfterer Geschichte in die Orts-Öffentlichkeit zurückgeführt (November 2013).